Obras Destacadas

EN LA PIEL DE LA ALHAMBRA: RELATOS DE MUJERES DE BARRO Y FUEGO

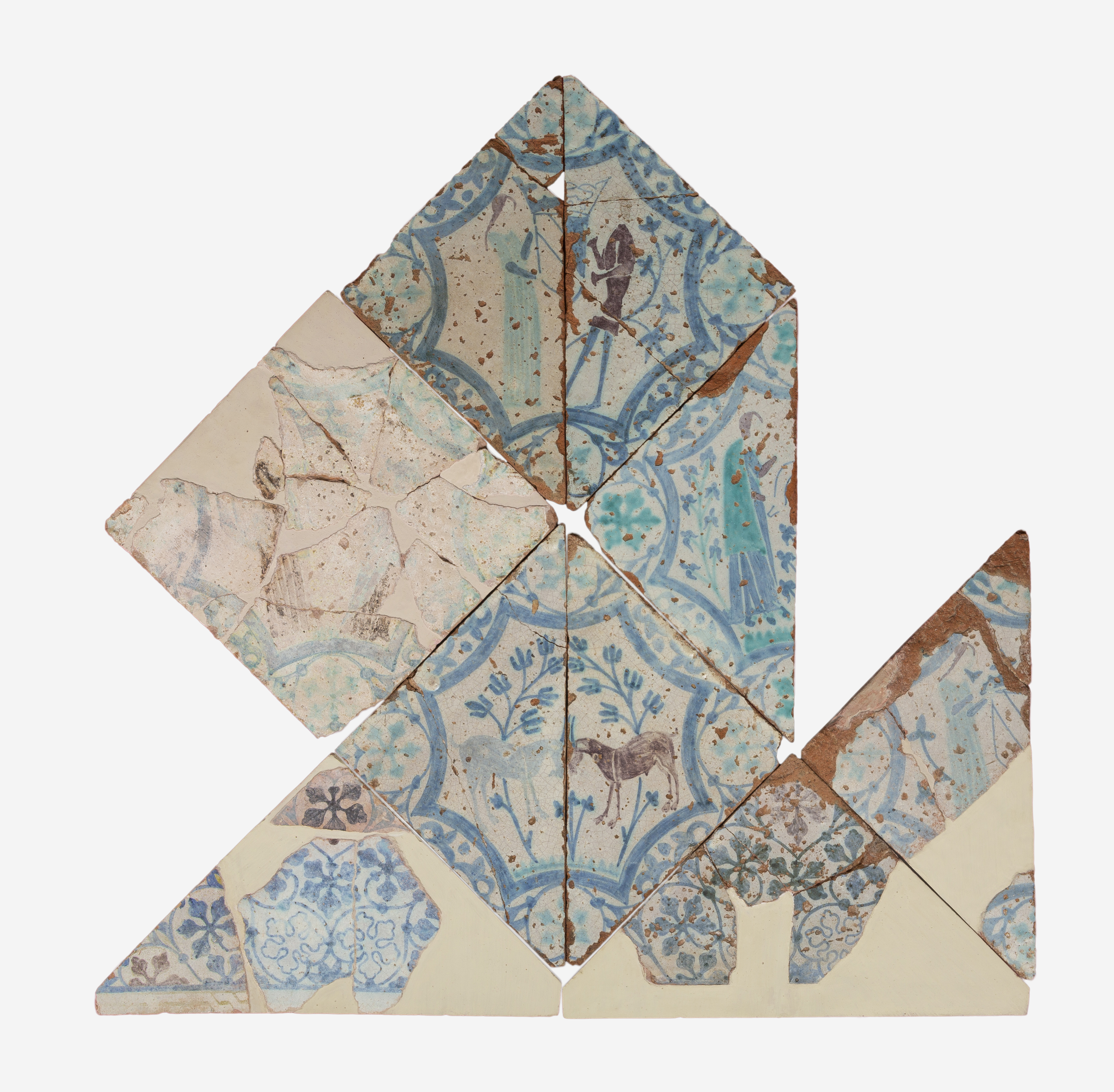

Azulejos figurativos procedentes del conocido como Peinador de la Reina expuestos con otros del palacio de los Alijares (estos últimos con decoración exclusivamente vegetal). © Museo de la Alhambra

UN LIBRO DE HISTORIA MUY ESPECIAL

¿Qué parte de tu casa está decorada con azulejos? Seguramente tu cocina y baño estén “alicatados”.

Si nos remontamos al pasado, revestir −es decir, cubrir una superficie, como una pared, un suelo o un techo− cumplía una función tanto práctica como decorativa. El objetivo principal era −y sigue siendo− proteger de la humedad, aumentar la durabilidad de las zonas revestidas, facilitar la limpieza e higiene y, por supuesto, mejorar la estética de un edificio. En este sentido, los azulejos vidriados resultaban ideales en el periodo nazarí.

Como en la actualidad, existían azulejos de distintas clases: de barro cocido, otros vidriados en un solo color, y también piezas de categoría superior y alta gama por su calidad, técnica y ornato, incluso realizadas por encargo. Si has tenido que hacer reforma en tu vivienda, sabrás perfectamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Te imaginas poder encargar a una fábrica de azulejos piezas exclusivas y personalizados para decorar tu casa?

Nuestros azulejos pertenecen a esa última categoría de prestigio: obras concebidas por encargo real para los palacios de la Alhambra. Hechos a la última moda en talleres especializados, a medida y en exclusiva. Esta piel, conservada en diversos espacios de la Alhambra, también se custodia en el Museo de la Alhambra.

Cientos y cientos de azulejos, siglos y siglos de historia. Sea cual sea su gama, cada pieza artesanal es única, portadora de la huella irrepetible de quien la moldeó con sus afanosas manos, de quien la colocó delicadamente en el pavimento, de quien la contempló día tras día, hasta el último aliento… Nuestros azulejos son parte de un pesado libro abierto de barro cocido que, página a página, nos narra su propia historia.

PÁGINAS DE BARRO Y FUEGO

Un azulejo es una pieza de cerámica (arcilla cocida) de superficie lisa o plana, aunque en ocasiones puede presentar algún tipo de relieve. Durante el periodo nazarí, su forma variaba según el molde utilizado. Por lo general eran cuadrados y no superaban los 3,5 cm de grosor.

Dentro de la azulejería, pueden distinguirse diversos tipos de piezas según su forma, tamaño, grosor, función y técnica de elaboración. Es el caso, por ejemplo, de las grandes losetas, empleadas exclusivamente para pavimentar; las pequeñas olambrillas, que se combinaban con baldosas de mayor tamaño para formar composiciones decorativas; o las piezas de alicatado, utilizadas en la creación de los característicos “mosaicos cerámicos” geométricos de la Alhambra.

Para reforzar su función protectora, los azulejos se vidriaban: se cubrían con una capa de esmalte que, al ser cocido en el horno, se fundía y se adhería vitrificado a la superficie de la pieza. Algo parecido al glaseado de un bizcocho…

Este proceso podía ser más o menos complejo según los componentes químicos utilizados, número y tipo de cocciones necesarias en el horno, técnica empleada, colores y decoración seleccionada.

Lo que sí es seguro es que el azulejo quedaría brillante e impermeabilizado, con una superficie más o menos lisa, resistente y dura. Y, además, bonita y cargada de claros mensajes sobre los espacios que embellecían y las personas que los habitaron o participaron en su creación.

BLANCO, AZUL, TURQUESA, MORADO Y DORADO: UNA COLORIDA ALFOMBRA DE AZULEJOS

De la solería conocida como del Peinador de la Reina, se conservan en el Museo de la Alhambra 41 azulejos, tan sólo una muestra incompleta de los que realmente cubrieron el suelo de esta conocida estancia palatina.

No se colocaron al azar: estaban diseñados para encajar entre sí y formar, como si de un puzle se tratara, una alfombra decorativa muy original. El resultado era un pavimento armonioso, pensado no sólo para ser funcional, sino también para impresionar por su simbolismo y belleza.

Vamos a detenernos en las piezas… Seguro que se te van los ojos a las figuras principales: mujeres, hombres, animales, escudos, coronas… Escoge el azulejo que más te guste. Probablemente sea uno de los que tienen forma triangular −lo que en matemáticas sería un triángulo rectángulo−. Observa con atención: las figuras centrales se disponen dentro de una curiosa orla o medallón azul formado por ocho lados curvos, como una flor geométrica que enmarca la escena. El marco de esta orla está además decorado con vegetación y flora, no le falta detalle. ¿Te has fijado en las florecitas turquesas de seis pétalos que hay en las esquinas? No están aisladas: finos tallos las unen con palmas vegetales en azul más oscuro. Es un bonito contraste de colores (no vayas a creer que se debe a una degradación del esmalte). En general, la gama de colores es muy variada, lo que los hace excepcionales dentro del arte nazarí: blanco, azul, turquesa, morado y dorado. Este último color, casi desaparecido, supuso un proceso técnico que comprendió hasta tres cocciones para conseguir el reflejo metálico.

Pero la unión hace la fuerza. Mira lo que sucede cuando tu azulejo preferido se une a otros en forma de rombo: como por arte de magia, surge un caleidoscopio de formas y colores. Un tapiz cerámico donde florecen crucetas y las escenas se suceden como viñetas. Y entonces, comienzan a narrarnos su historia…

Volvamos a nuestras figuras. Sobre un fondo blanco −que, probablemente, en su origen brillaba con una delicada decoración dorada−, aparecen las siluetas de perfil, aisladas o en parejas. Habitan en una escena detenida en el tiempo, en el silencio del barro.

¿Quiénes son? Entre ramas, hojas y flores se adivinan donceles, jinetes, doncellas y animales que han sido reconocidos como cabras, cérvidos, aves zancudas… Por los peinados y vestimentas, se diferencian cinco figuras femeninas casi completas. El único azulejo cuadrado que se conserva nos muestra a dos damas enfrentadas que sujetan un gran escudo nazarí. El escudo, con su banda y rematado por una corona real azul, probablemente haya perdido su antiguo dorado. De ese mismo color serían también los rostros y las manos de nuestras féminas, hoy igualmente desvanecidos por el paso del tiempo.

Del resto de las figuras femeninas que aparecen en los azulejos triangulares −quizás originalmente cuadrados y cortados con posterioridad−, no podemos saber quiénes habrían sido sus parejas en el diseño original. ¿Formaban acaso nuestros donceles y doncellas parejas según el género?

En otra pieza, hay una mujer que agarra el extremo de una cinta, donde tal vez se leía una inscripción dorada, hoy perdida.

Y te estarás preguntando, ¿no estaban prohibidas las figuras en el islam? El Corán no prohíbe la representación figurativa. El origen de esta creencia deriva de la intención de prohibir la idolatría a las imágenes y evitar con ello el paganismo. De hecho, los temas figurativos aparecen con frecuencia en la colección del Museo de la Alhambra.

EN EL PEINADOR DE LA REINA

Los azulejos formaban parte del pavimento de una estancia nazarí que conocemos como Peinador Bajo, donde aún subsiste un ejemplar en una esquina. La mayoría de los azulejos fueron descubiertos en la restauración realizada entre 1929 y 1931 por el arquitecto Leopoldo Torres Balbás, pero otros aparecieron dispersos en el bosque inmediato.

En época nazarí este espacio formaba parte de una torre adelantada de la línea de muralla. Constaba de un único piso con una sala abierta por sus cuatro costados al paisaje con grandes ventanales, por lo que pudo ser usada como un pabellón real de recreo o retiro. Se conserva la decoración nazarí: zócalos pintados, ventanas con sus partes bajas o alfeizares decorados con bordillos (aliceres) dorados y un pavimento al que ya conocéis de sobra.

¿Sabes cuándo se construyó y decoró esta torre? Fue erigida y reformada a lo largo del siglo XIV. Te diré que no te encontrarás ninguna guía o texto que no haga referencia a los grandes sultanes vinculados a su edificación y reforma: la torre de…; la reforma de…

La cuestión es que el tiempo histórico se ha medido teniendo en cuenta los reinados, las grandes etapas vinculadas al poder institucional y estatal y las campañas militares. Y aunque es muy importante vincular las construcciones con los acontecimientos históricos, existe un riesgo. Si te fijas la Alhambra nazarí es principalmente recordada por las hazañas de sus 34 sultanes y la arquitectura monumental y militar conservada. Y la Alhambra fue mucho más que eso. Fue una ciudad llena de vida: de mujeres, niños, ancianos, artesanas, constructores… Gente sin historia escrita, pero de carne y hueso. Con sus miedos y alegrías, con sus quehaceres cotidianos…

En el siglo XVI, la torre se dividió en dos partes y la superior se convirtió en una estancia privada real con loggia, o galería exterior, y estufa para caldear y perfumar el ambiente. Redecorada siguiendo el estilo renacentista de la época, es un auténtico catálogo visual de ese periodo artístico.

El nombre de Peinador de la Reina o Peinador Alto se utiliza en la actualidad para referirse a esta reforma castellana de la parte superior de la torre nazarí. ¿Qué te sugiere esta denominación? ¿No crees que evoca a un espacio íntimo y reservado, asociado al cuidado, la belleza y al ritual cotidiano del peinado femenino? Esta percepción de origen romántico motivó que en el siglo XIX el espacio fuera también conocido como Tocador de la sultana, cuando no hay ninguna evidencia de que fuera una estancia femenina para tal uso, al menos en época nazarí.

ENTRE PLIEGUES Y ESCUDOS: LAS DAMAS DEL AZULEJO

La vestimenta cubre nuestro cuerpo desnudo de las miradas ajenas. Nos protege del frío y del sol. Pero vestir es mucho más que eso. Es contar una historia, marcar la pertenencia a un grupo social, afirmar una identidad.

Como una segunda piel, la ropa nos envuelve y nos traduce. Cada pliegue, cada textura, cada color dice algo de quiénes somos… O de quiénes queremos parecer… Piensa en cada vez que has conocido a alguien: ¿no has empezado a interpretarlo, casi sin darte cuenta, por su forma de vestir?

En este sentido, a lo largo de la historia, tanto en el pasado como en el presente, la vestimenta ha sido un símbolo de estatus y distinción social. Además, ha sido una forma de expresar la identidad de género, según las costumbres y normas de cada cultura.

En al-Andalus, las mujeres libres debían velarse y cubrirse con una serie de prendas que disimularan los contornos del cuerpo femenino al salir al espacio público. El velo no sólo representaba un símbolo de distinción social, sino que también constituía una forma de proteger el honor personal y familiar. Como señala Manuela Marín, en el caso de las mujeres, un atuendo considerado indecoroso representaba una amenaza al orden social establecido y a las normas religiosas del islam. En otras palabras, las mujeres debían evitar provocar el deseo sexual y abstenerse de cualquier relación considerada ilícita, con el fin de no mancillar la reputación familiar y de prevenir una descendencia ilegítima fuera del control social o familiar.

Detalles de Les Makamat de Hariri (1236-1237). Bibliothèque Nationale de France (BnF). Département des Manuscrits. Arabe 5847

Aunque la investigación sobre la indumentaria andalusí se centró fundamentalmente en el estudio del atuendo masculino y de las clases poderosas −sobre todo de personajes notables y militares−, desde hace décadas se está trabajando con detalle y rigor en el estudio de la vestimenta femenina desde diversas ópticas: como parte de la obligación masculina de manutención tras el matrimonio; qué tipo de indumentaria usaban las mujeres para salir a la calle; cuál fue el vestuario según clase social, género, religión, edad, estación del año o festividades, etc.

Tejidos coloridos de seda, lino fino o bordados de oro, fueron, por ejemplo, parte del ajuar personal, dotes y herencias de muchas mujeres de la alta sociedad nazarí (almohadones, almohadas, alfombras, cortinas, vestidos, velos, cinturones, etc.).

Pero volvamos a nuestros azulejos. Fíjate en la figura masculina. Ahora en las femeninas. ¿Las distingues por sus ropajes? Nuestras doncellas (mujeres jóvenes) llevan un vestido largo a modo de saya, sin cinturón y con pliegues en la parte baja. Con cierto escote y con las mangas hasta el codo, se detalla otra prenda por debajo de diferente color que le cubre el antebrazo. Una de nuestras mujeres porta una capa corta. Las oscuras melenas se peinan con simples recogidos, especialmente en una trenza, sin ningún tipo de gorro.

¿Qué hacen? ¿Qué se representa? ¿Cuál es el relato? Sin duda, es un ambiente cortesano cargado de simbolismo. Donceles y doncellas sostienen un escudo de la banda coronado, gran protagonista de la escena. ¿Representarían virtudes, como la pureza, la nobleza? ¿La importancia del linaje? ¿Se trataría de algún tipo de ceremonial?

Lo cierto es que el género se distingue principalmente por los detalles del atuendo y el peinado. La actitud corporal de las figuras masculinas y femeninas que ves es similar: son tenantes que sostienen un escudo o una cinta. Sin embargo, en el gran almacén o Área de Reserva del Museo de la Alhambra, se guardan otros azulejos con jinetes y figuras masculinas, aunque su estado de conservación dificulta su identificación. En este sentido, es habitual en la iconografía de la época que las figuras femeninas transmitan una imagen más estática, en contraste con las escenas más dinámicas y activas protagonizadas por hombres, como la caza o la equitación.

Por otra parte, según Fernández-Puertas, la indumentaria representada corresponde a la moda cristiana de hacia 1380. ¡La moda gótica! De hecho, desde principios del siglo XIV ya se tiene constancia de que en la corte nazarí se comenzaba a adoptar esta tendencia, una influencia que llegó en medio de intensos intercambios culturales y diplomáticos.

Sin embargo, si te fijas, parte de la decoración vegetal es de tradición andalusí, al igual que la técnica de fabricación y de decoración de los azulejos. El resultado: una azulejería que se convierte a finales del siglo XIV en un ejemplo excepcional de la fusión artística entre el mundo nazarí y los reinos cristianos.

Esta mezcla artística puede apreciarse también en otros azulejos del Museo de la Alhambra, como los procedentes del palacio de los Alijares, visibles en la figura 1. Están decorados exclusivamente con flores, muy similares a las de nuestros azulejos.

REVISANDO NUESTRO OUTFIT… ¿CÓMO NOS HEMOS TRADUCIDO EN LA SOCIEDAD?

Pero vayamos más allá. La vestimenta también es un fiel reflejo de las mentalidades. Ha sido un campo de control y norma sobre el cuerpo y el comportamiento, especialmente el femenino. Velos, corsés, crinolinas (o enaguas), fajas, y un largo etcétera han restringido, moldeado o escondido la silueta de las mujeres, adaptándolas a los roles de género y a los ideales de belleza impuestos en cada época. Se han exigido cuerpos decorativos y, aunque esta presión afecta a ambos sexos, la violencia estética ha recaído con mayor fuerza sobre el cuerpo femenino. A las mujeres se les han impuesto ideales de belleza hegemónicos y reglados que determinan no sólo su aspecto, sino también su comportamiento.

Por todo ello, el cuerpo se convirtió en un campo de batalla. Desde el movimiento feminista contemporáneo, muchas mujeres desafiaron las normas sociales vistiendo con ropa cómoda y funcional, incluyendo los pantalones. ¿No fue eso precisamente lo que hicieron Amelia Bloomer, Coco Chanel, Marlene Dietrich o Katharine Hepburn? ¿Te suenan frases como esta para reflejar autoridad y poder? “Aquí quien se pone los pantalones soy yo… “.

El pantalón que muchas nos ponemos día a día fue una auténtica conquista social gracias a mujeres independientes que, dueñas de su cuerpo, revolucionaron de forma creativa el concepto de femineidad y utilizaron su imagen como herramienta de empoderamiento.

En este sentido, la moda ha sido −y es−, un símbolo de protesta. ¿Recuerdas a la Sinsombrero? No hay que irse a la década de 1920. Ponerse una minifalda en los años 60 del siglo XX fue toda una declaración de intenciones políticas e ideológicas. Sin olvidar que, todavía en muchos países, las mujeres son sancionadas social o legalmente por cómo visten… Y en el otro extremo, la moda usada para sexualizar y cosificar a las mujeres en los medios de publicidad… Si no, coge cualquier revista de moda. Observa cualquier evento. Una gala, una alfombra roja… Mujeres evaluadas al detalle, que si muy largo, que si muy corto, que si su cuerpo no “encaja” con lo que lleva…

Mirando el puchero del sustento diario (Cabra del Santo Cristo, Jaén). Arturo Cerdá y Rico, ca. 1898-1909. Archivo de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico

PARA SEGUIR TRABAJANDO CON EL FONDO DE ARMARIO DE LA HISTORIA

Te proponemos varios temas. En primer lugar, debes precisar que las fuentes escritas (jurídicas, literarias, religiosas…) nos reflejan la indumentaria usada por las sociedades del pasado. ¿Y qué ocurre con las fuentes iconográficas? En lo referente a la indumentaria femenina, la Alhambra se convierte en un auténtico libro de trajes al conservarse varias imágenes de mujeres en el espacio palatino. Nos referimos a las afamadas pinturas de las bóvedas de la sala de los Reyes del palacio de Los Leones. Son escenas cortesanas, festivas y ceremoniales para deleitarse. Para acercase a la Historia. Para recuperar del olvido a las mujeres nazaríes del siglo XIV. ¿Las conoces? Sin duda, te recomiendo el texto de Dolores Villalba, titulado Entre dama anda el juego, publicado en Alhambra en femenino.

Por otra parte, la historia de las emociones es un campo de estudio fundamental, ya que las personas, más allá de necesidades biológicas y materiales, también tenemos necesidades afectivas y emocionales. En este sentido, la indumentaria cobra relevancia. ¿Tienes alguna prenda en tu armario que asocies con un recuerdo entrañable? ¿O todo lo contrario?

Nuestra ropa se impregna de emociones, se convierte en un vehículo de memoria y afectos. Y no sólo eso, en cada cultura, la vestimenta adquiere unos códigos para expresar sentimientos: un claro ejemplo es el luto, que manifiesta públicamente en algunas culturas el dolor por la pérdida de un ser querido.

Para el estudio de estas emociones en la Historia, especialmente granadina y en los siglos XV y XVI, te aconsejamos la obra Sentir la casa. Emociones y cultura material en los siglos XV y XVI, editado por María Elena Díez Jorge.

Finalmente, la vestimenta ha sido también una herramienta de resistencia cultural y emocional. Una forma de preservar la identidad y el vínculo con una cultura en tiempos de transición, cambio o ruptura. Vestir ha servido para reavivar, reapropiarse o recuperar tradiciones que el tiempo o el poder intentaron borrar. En este sentido, las mujeres han sido especialistas en ser depositarias, guardianas y transmisoras de una determinada cultura e identidad colectiva. Y la manera de vestir ha sido buen ejemplo de ello.

¿Has visto alguna vez imágenes de mujeres moriscas? Las moriscas granadinas de finales del siglo XV y siglo XVI −musulmanas convertidas al cristianismo tras 1492−, fueron las guardianas de la tradición en una ciudad marcada por el cruce de influencias entre las culturas islámica y cristiana. Nos cuenta Dolores Serrano-Niza que ellas iniciaban a su prole en el idioma y les enseñaban los preceptos básicos de la religión y la cultura islámica, como la forma concreta de vestirse.

![Fig_5 Trachtenbuch. Christoph Weiditz, [15301540]](https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2025/07/Fig_5-Trachtenbuch.-Christoph-Weiditz-15301540.jpg)

![Fig_6 Trachtenbuch. Christoph Weiditz, [15301540]](https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2025/07/Fig_6-Trachtenbuch.-Christoph-Weiditz-15301540.jpg)

Trachtenbuch. Christoph Weiditz, [1530/1540]. Germanisches Nationalmuseum Digitale Bibliothek, Hs. 22474/248 y Habitus praecipuorum populorum, tam virorum quam foeminarum singulari arte depicti. Amman, Jost (1539-1591) y Weigel, Hans – imp. Gedruckt zu Nurnberg: bey Hans Weigel formschneider, 1577. Imagen procedente de los fondos de la Biblioteca Nacional de España. ER/3475 (389)

¿Sabes cómo se vestían y adornaban las mujeres moriscas del reino de Granada?

Las imágenes históricas y los documentos de la época −como cartas de dote y arras, inventarios, testamentos, escrituras de venta, entre otros−, nos permiten asomarnos a un auténtico fondo de armario sorprendente, lleno de detalles y con un vocabulario fascinante.

Esta indumentaria también era compartida en muchos casos por las cristianas viejas −aquellas sin ascendencia religiosa musulmana o judía−. En una sociedad donde lo cultural y lo material se mezclaban constantemente, la ropa lujosa o vistosa despertaba fascinación, e incluso empezó a verse en el siglo XVI como algo exótico.

Aunque había diferencias entre ropa de invierno y verano, múltiples tejidos y prendas de piel, destacan las sabanillas con rodete en la cabeza y los zaragüelles, calzones anchos con muchos pliegues o frunces que les aportaban volumen. También −y fíjate en los curiosos nombres−, se usaron coloridas marlotas a modo de sayas; el tabe −o túnica sin mangas−; vistosas almalafas −capas blanca larga a modo de velo para cubrir todo el cuerpo−; y chapines, entre otros tipos de zapatos.

Pero la eliminación de elementos que pudieran estar vinculados con lo islámico fue importante. En 1513 la reina Juana impidió el uso de la almalafa para evitar que las mujeres se vistieran a la morisca. Décadas más tarde, en 1567, la Corona española prohibió finalmente todos los signos distintivos moriscos, incluida su vestimenta. La resistencia a estas imposiciones culminaría, solo un año después, en la Rebelión de las Alpujarras.

La imagen de las mujeres moriscas granadinas ha sido tratada desde distintas perspectivas. Te animamos a consultar en Dialnet y en las páginas webs académicas las reflexiones de Mercedes García-Arenal, Elena Díez Jorge, Margarita Birriel Salcedo, Carmen Martínez Albarracín, Joaquina Albarracín Navarro o Gloria López de la Plaza, entre otras tantas magníficas autoras.

Mujeres nazaríes de barro y fuego. Mujeres del pasado que nos invitan a reflexionar sobre nuestro presente… y nuestro futuro. Vestirse es un acto cotidiano que abraza nuestro cuerpo. Pero detrás de cada prenda hay una historia por contar: quién eres, cómo te sientes, qué deseas mostrar… o quizás, lo que prefieres ocultar. Durante siglos, muchas mujeres no pudieron decidir cómo vestirse. La religión, la familia, las normas, el miedo… decidían por ellas. Y aún hoy, en muchos lugares, eso no ha cambiado. ¿Y tú? ¿Eres libre de elegir lo que llevas puesto? ¿O hay voces −visibles o invisibles− que te visten cada día?

PARA SABER MÁS

ARANDA BERNAL, Ana.

La huella morisca en la indumentaria y enseres de la casa noble sevillana. Siglos XV y XVI.

En: Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 49, 2018, pp. 1-16.

BIRRIEL SALCEDO, María Margarita.

Las moriscas del reino de Granada. En: I Encuentros con Aben Humeya,

CEHVAL (conferencia) (documento www). Fecha de creación [24-05-21], fecha de acceso [22-05-25], disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=k-Km5nBThhA.

CASAMAR, Manuel.

“Solería del Peinador”. Arte islámico en Granada.

Propuesta para un Museo de la Alhambra. Granada: Comares, 1995, pp. 369-370.

CASAMAR, Manuel.

“Solería del Peinador”. Los jarrones de la Alhambra. Simbología y poder.

Madrid: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2006, pp. 212-213.

DÍEZ JORGE, María Elena.

Hecha de barro y vestida de color.

Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2022 (2 vols.).

DÍEZ JORGE, María Elena y SERRANO-NIZA, Dolores.

Nombrar la vida cotidiana: formas de poder a través de los enseres de casas y ropas de moriscas granadinas.

En: ALEGRE CARVAJAL, Esther. Prácticas femeninas en la Edad Moderna: Entre el arte y el poder, 2024, pp. 277-302.

DÍEZ JORGE, María Elena y MORENO DÍAZ DEL CAMPO, Francisco Javier.

El color en la ropa de las moriscas. En: FRANCO LLOPIS, Borja y MORENO DÍAZ DEL CAMPO, Francisco Javier. Un mar de objetos, un mar de personas: El Mediterráneo en las Edades Media y Moderna, 2024, pp. 185-228.

FERNÁNDEZ-PUERTAS, Antonio.

El Alcázar al-Dibar [los Alijares].

En: In sapientia libertas. Escritos en Homenaje al Profesor Alfonso E. Pérez Sánchez. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2007, pp. 113-128.

MARÍN, Manuela.

Vidas de mujeres andalusíes.

Málaga: Sarriá, 2006.

MARTÍNEZ ALBARRACÍN, Carmen Araceli y ALBARRACÍN NAVARRO, Joaquina.

Vestido y adorno de las moriscas en el reino de Granada (siglo XVI).

En: TORO CEBALLOS, Francisco y RODRÍGUEZ MOLINA, José. VI Estudio de Fronteras: población y poblamiento: homenaje a Manuel González Jiménez, 2007, pp. 425-444.

MARTÍNEZ CAVIRÓ, Balbina.

Cerámica hispanomusulmana, andalusí y mudéjar.

Madrid: El Viso, 1991.

MARTÍNEZ CAVIRÓ, Balbina.

Los motivos decorativos de la loza dorada nazarí. Aproximación.

En: Cerámica nazarí. Coloquio internacional. Granada: TF Editores, 2009, pp. 145-179.

PUERTA VÍLCHEZ, José Miguel.

Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica.

Granada: Universidad, 2018.

SERRANO-NIZA, Dolores.

Fuentes para el estudio de la indumentaria andalusí.

En: Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 14, 1995, pp. 217-224.

SERRANO-NIZA, Dolores.

Moriscas granadinas en comunidad (emocional). Indumentaria y ritos en el espacio doméstico morisco (ss. XV -XV).

En: DÍEZ JORGE, María Elena. Sentir la casa.

Gijón: Trea, 2022, pp. 279-307.

SERRANO-NIZA, Dolores.

El secuestro de una caja de costura en 1562. Retales para elaborar una historia de los moriscos a través de una marlota.

En: Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 23 (2), 2023, pp. 721-744.

TIDELE, Jesica.

Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta.

En: Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 100, 2021, pp. 27-40.

VILLABA SOLA, Dolores.

Entre damas anda el juego: las pinturas de la Sala de los Reyes en clave femenina.

En: Alhambra en femenino (documento www). Fecha de creación: [3-25], fecha de acceso [4-06-25], disponible en: https://www.alhambra-patronato.es/material/entre-damas-anda-el-juego-las-pinturas-de-la-sala-de-los-reyes-en-clave-femenina.

AGRADECIMIENTOS

Museo de la Alhambra y Patronato de la Alhambra y Generalife, especialmente a Silvia Pérez López.

AUTORÍA Y FECHA: Paula Sánchez Gómez, 5 de junio de 2025

Contacto

Contacto