historias de mujeres

DE CAZUELAS Y MARMITAS: CUANDO LOS OBJETOS HABLAN Y CUENTAN HISTORIAS DE MUJERES

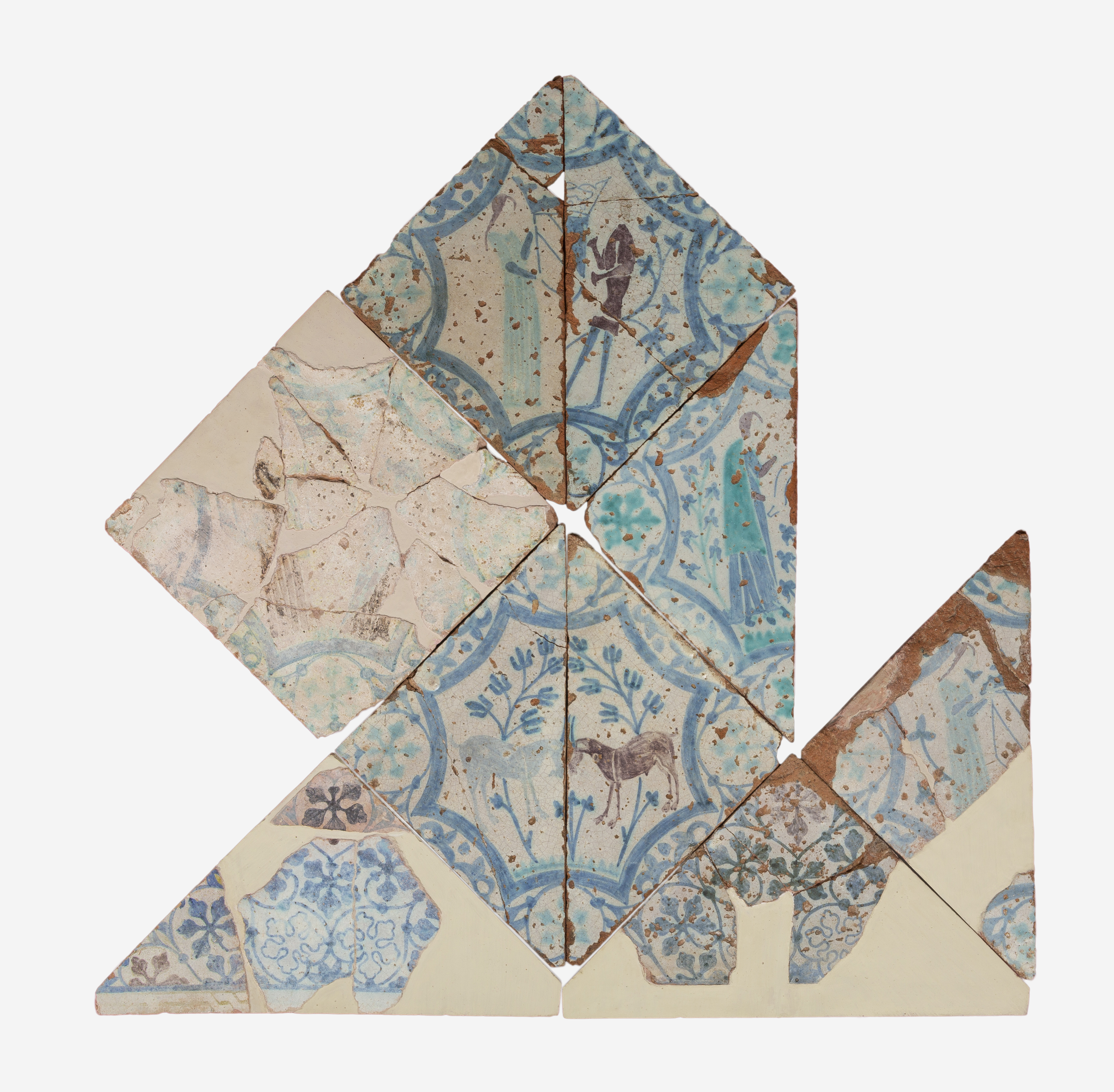

Ejemplo de marmitas, cazuelas, anafres y miniaturas de cerámica (ss. XIII-XVI). Fotografía: Lucía Rivas Villa, Museo de la Alhambra

LOS OBJETOS PARLANTES

Desde la Prehistoria, las comunidades humanas han ideado y fabricado una amplia variedad de objetos con el propósito de sobrevivir y satisfacer tanto sus necesidades vitales como espirituales. La creación de recipientes y otros elementos del ajuar doméstico responde a estas necesidades y está íntimamente relacionado con la cultura de las sociedades que los producen. Son un fiel reflejo de los hábitos cotidianos de quienes los usaron. Así, podemos afirmar que los objetos tienen mucho que decirnos, siempre y cuando sepamos escucharlos…

LA MARMITA Y LA CAZUELA, PROTAGONISTAS DE LA VAJILLA DE COCINA

Cubrir una necesidad vital primaria, como es comer, supuso la utilización en la Alhambra nazarí de dos objetos imprescindibles para cocinar: las marmitas y cazuelas. Destinadas fundamentalmente a la cocción de alimentos, ambas se diseñaron para ser expuestas al fuego con distintos usos. Piensa de hecho en tu batería de cocina… En cómo hierves la pasta, cocinas unas lentejas, o te preparas una sublime cazuela de fideos (no se admite aparatos como Thermomix o similares…).

La arqueología y las fuentes escritas nos aportan datos sobre terminología, funciones y usos de estos objetos de uso diario y primera necesidad que se hallaban en todas las viviendas y formaron parte indispensable del ajuar doméstico, independientemente del nivel económico de las familias. En concreto, los contratos matrimoniales reflejan a través de las dotes las posesiones que las mujeres aportaron al hogar conyugal. Aunque los objetos útiles para la vida diaria no siempre se mencionan, muchos fueron adquiridos con parte del dinero de la dote, o mediante regalos de familiares.

DIME CÓMO ERES Y TE DIRÉ QUÉ FUNCIÓN TIENES

Observa detenidamente la forma de las piezas. Mira cómo ambas se diferencian en las proporciones de sus bocas y altura de sus paredes.

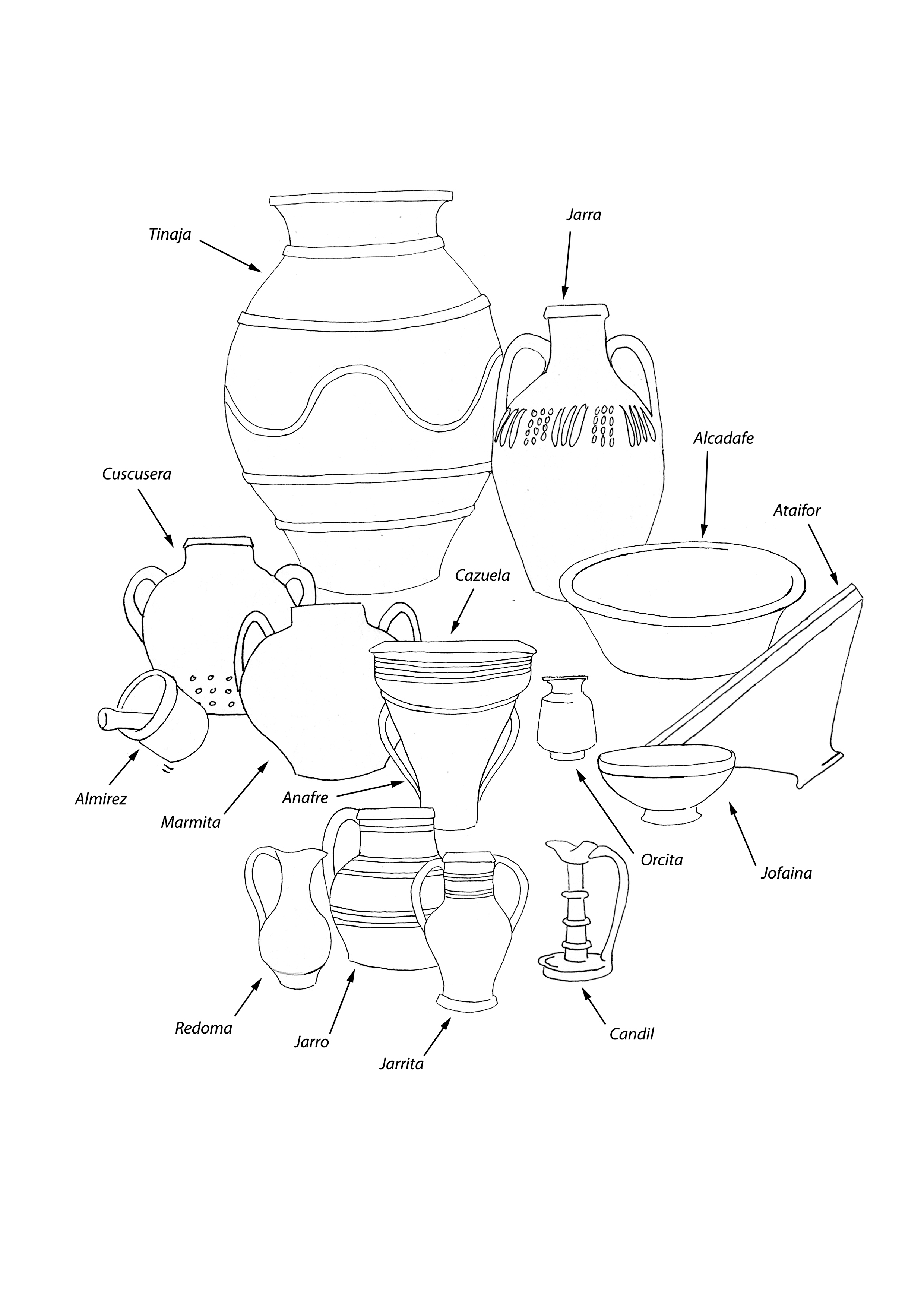

Recreación de principales elementos de cerámica del ajuar de una vivienda nazarí en ., Socorro Robles Vizcaíno y Margarita M. Birriel Salcedo (eds.). Las mujeres en la Historia: itinerarios por la provincia de Granada. Granada: UGR, 2012.

Ilustración: Carmen Merino Rodríguez

La marmita tiene un cuerpo globular o de tendencia esférica con cuello corto, o muy reducido, y boca pequeña en relación a su tamaño. Servía para cocinar recetas con un abundante aporte de líquido −como guisos y sopas−, con cocciones prolongadas a fuego suave o moderado. Su forma cerrada utiliza el vapor y los jugos de carnes duras, verduras y legumbres de un modo condensado y controla la evaporación, más aún con el uso de tapaderas.

La cazuela tiene una forma abierta que facilita la evaporación por su gran boca. Era ideal para platos que requerían cocciones rápidas de alimentos con poco líquido, la preparación de salsas con fuego suave o moderado, o el cocinado de alimentos blandos, como verduras de huerta, carnes de corral o caza menor y pescados. También se utilizó para freír y hornear.

Fíjate de nuevo. En ambos ejemplares hay una serie de características comunes:

- La base es convexa y aplanada o espatulada para lograr una distribución homogénea del calor y conseguir la estabilidad de las piezas sobre fondos irregulares.

- Existe una especialización en el diseño de cuellos y bordes con el fin de potenciar su función y recibir tapaderas. Además, incorporan asas y apéndices para facilitar su agarre y manipulación.

- Están fabricadas a torno con paredes muy delgadas y preparadas para tener un adecuado rendimiento calorífico y soportar de manera óptima altas temperaturas por la exposición directa al fuego. Esto se consiguió con el uso de arcillas ferruginosas (ricas en hierro) muy depuradas, lo que dio lugar a pastas rojizas, compactadas y porosas, es decir, con unas condiciones tecnológicas que les permitieran resistir los cambios de temperatura y el choque térmico.

La decoración se suele reducir a una cubierta vítrea de color melado al interior que chorrea al exterior. Este tratamiento superficial es funcional: impermeabiliza el objeto y facilita su limpieza, aumentando la salubridad al evitar la adherencia de residuos grasos. La cuestión de la higiene era importante. En los recetarios y tratados médico-dietéticos se suele hacer referencia −si son de cerámica−, a que sean nuevas. En el siglo XIII Ibn Razin señala que se utilicen sólo una vez, y si están vidriadas al interior, hasta cinco. Un siglo más tarde Ibn al Jatib advierte en su Libro de Higiene del peligro de envenenamiento por un exceso de cocción en los recipientes vidriados con óxido de plomo.

¿Simples recipientes?

¿DÓNDE COCINAMOS?

En la Granada nazarí el cocinado de alimentos generalmente se realizó en las viviendas.

“Las mejores croquetas son las de mi madre”, la “tarta casera de la abuela”, “nuestro guiso a la antigua” … ¿Te suenan? Son frases y recetas que todavía hoy día ponen de manifiesto la arraigada e inconsciente asociación entre hogar y alimentación.

Mirando el puchero del sustento diario (Cabra del Santo Cristo, Jaén). Arturo Cerdá y Rico, ca. 1898-1909. Archivo de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico

En las casas, la cocina popular ha representado el calor de hogar en torno al que reunirse, charlar y compartir historias, cocinar, recibir visitas, comer, dormir a las niñas y niños… Son también espacios de sensaciones (vista, olfato, gusto, tacto…) ligados a recuerdos, sentimientos, identidades y memoria. En estos espacios de sociabilidad ha transcurrido en torno al fuego la mayor parte de la vida doméstica y familiar.

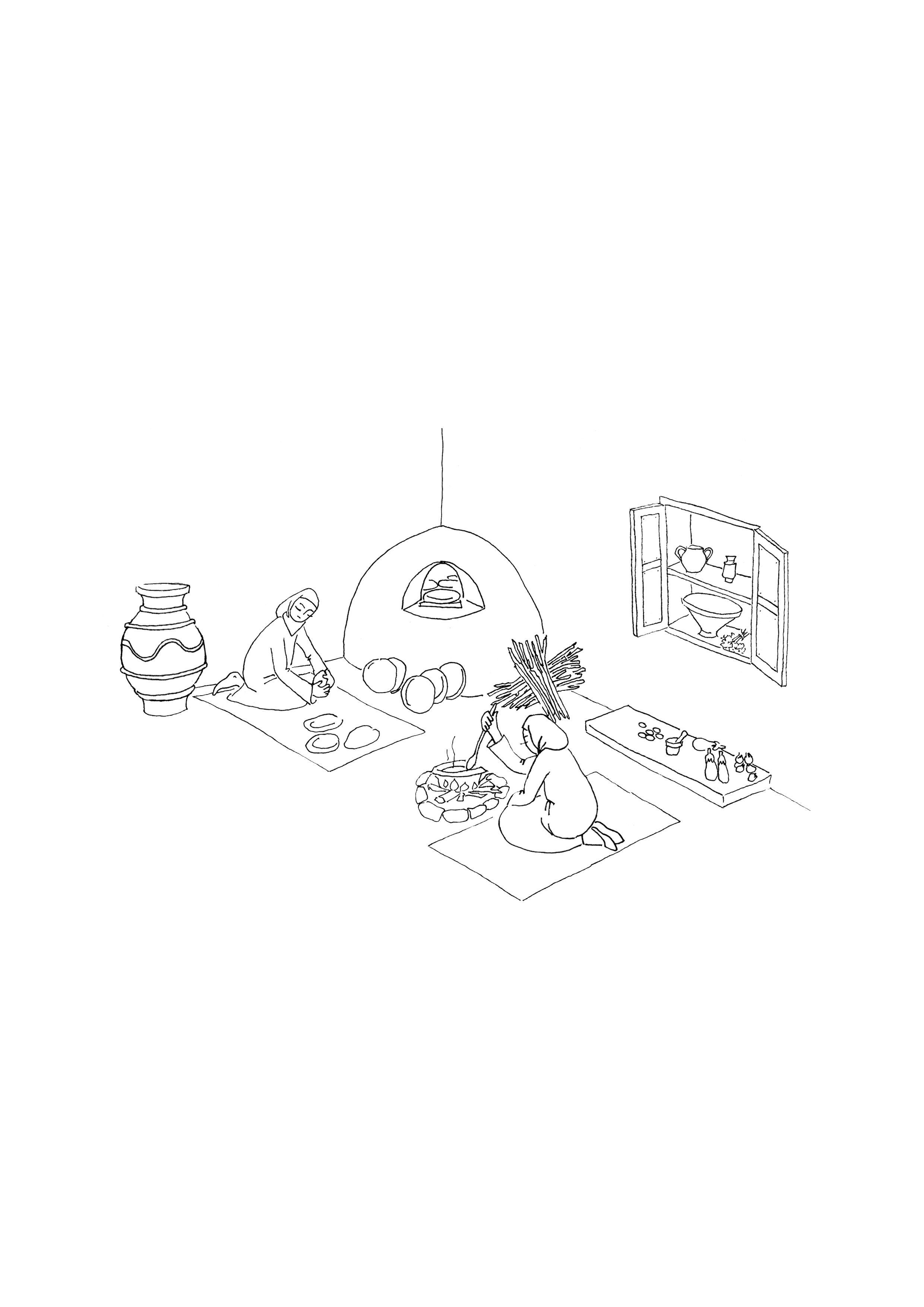

Recreación de mujeres andalusíes en la cocina de su vivienda, en Socorro Robles Vizcaíno y Margarita M. Birriel Salcedo (eds.). Las mujeres en la Historia: itinerarios por la provincia de Granada. Granada: UGR, 2012. Ilustración: Carmen Merino Rodríguez

Cocina de la casa de Cerdá (Cabra del Santo Cristo, Jaén). Arturo Cerdá y Rico, ca. 1898-1909. Archivo de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico

En este sentido, la arqueología ha puesto de manifiesto que los espacios preferentes para el cocinado en las casas andalusíes –donde más huellas de esta actividad se han conservado− fueron los patios y las cocinas.

En los patios −espacios dinámicos a cielo abierto, iluminados, soleados, ventilados−, es donde transcurriría la mayor parte de la vida cotidiana de las familias. Es habitual la presencia de hogares u hogueras. También se cocinó y calentó la comida en anafres u hornillos portátiles de cerámica. Como ves, el hogar es el espacio donde se enciende el fuego; también se refiere a la casa familiar donde sus miembros conviven y se reúnen en torno al calor para alimentarse y calentarse.

Las cocinas andalusíes fueron habitaciones importantes en la arquitectura residencial, especialmente de carácter urbano. Cercana y con acceso inmediato al patio, se conservan a veces una serie de elementos, como el hogar para cocinar con fuego y la alacena, donde se almacenan alimentos, utensilios y vajilla doméstica. A pesar del carácter plurifuncional de los espacios en la casa andalusí, en esta habitación debió priorizarse el cocinado, sin descartar otras funciones, como las reuniones familiares.

En la Granada nazarí existieron cocinas en viviendas y palacios, tanto en la ciudad (Cuarto Real de Santo Domingo), como en el medio rural (poblado de “El Castillejo”, Los Guájares). Otro aspecto a considerar es si se han conservado, o si ha existido un interés por su estudio y puesta en valor…

DÍA A DÍA, EL CALOR PROTECTOR DE HOGAR

Cocinar es una actividad ligada al mantenimiento y cuidado de la familia. Fue realizada preferentemente por mujeres en la privacidad e intimidad de las viviendas. Supuso conseguir alimentos, leña y agua; realizar trabajos agrícolas; encender y mantener el fuego; amasar y cocer el pan; procesar y cocinar los alimentos; gestionar y almacenar los víveres y conservas; mantener la cocina y su ajuar; etc. Fue un trabajo duro que se realizó de manera cotidiana, exigiendo una gran inversión de tiempo, durante varias horas, sin olvidar la necesidad de planificación, habilidades organizativas y de gestión del tiempo. Requiere identificar las peculiaridades de cada alimento, conocer las características técnicas de los ajuares y los diferentes tipos de elaboración, almacenamiento y formas de cocinado (freír, cocer, asar…). Por lo tanto, entran en juego ingredientes, condimentos, objetos y procedimientos que conforman un sistema culinario complejo.

Recreación de mujeres andalusíes por adarve portando agua, plantas medicinales y leña, en Socorro Robles Vizcaíno y Margarita M. Birriel Salcedo (eds.). Las mujeres en la Historia: itinerarios por la provincia de Granada. Granada: UGR, 2012. Ilustración: Carmen Merino Rodríguez

¿TE ACUERDAS DE TU PRIMER JUGUETE?

No podemos olvidar que las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la transmisión de conocimientos, salvaguardando técnicas culinarias y sosteniendo el peso de muchas celebraciones.

Cocinar supone sin duda aprendizaje y saberes, transmitidos oralmente y con la práctica cotidiana, desde la infancia, de generación en generación, bajo la atenta mirada y dirección de madres, hermanas mayores, tías…

¿Te has fijado en las miniaturas que acompañan a nuestra vajilla de cocina? Son réplicas casi exactas. Si bien no todos los recipientes de pequeño formato fueron juguetes infantiles (e influyen para esta interpretación factores como tamaño, dónde fueron localizados, etc.), no podemos obviar que muchos serían los “cacharritos” con los que las niñas empezarían a explorar el aprendizaje y el mundo adulto asociado al rol femenino. Toda cadena de supervivencia…

REFLEXIONEMOS…

¿No crees que la preparación de alimentos en al-Andalus fue una actividad productiva, dinámica, innovadora y colmada de tecnología que requirió habilidades y esfuerzo? ¿Por qué ha recibido una insuficiente atención en la investigación? Y, sobre todo, ¿por qué se le ha otorgado un escaso valor social y político en términos de identidad, trabajo y poder?

La Historia androcéntrica desvalorizó en su “reconstrucción” del pasado las actividades de mantenimiento cotidianas por considerarlas pasivas y estáticas, carentes de innovación y valor económico. Se priorizó una historia protagonizada por hombres en la cúspide del poder, ligada al ámbito público y a lo que se consideró al progreso y desarrollo tecnológico, científico y cultural.

El propio itinerario de visita a la Alhambra −diseñado en este contexto a lo largo de finales del siglo XIX y primer tercio del XX−, lo dice todo. Se muestra la arquitectura monumental del Estado institucionalizado (palacios) y del poder militar (Alcazaba). ¿Y la medina? ¿No había cocinas en los palacios o en las casas?

La investigación, el estudio y puesta en valor de las viviendas y sus ajuares debe prestar relevancia a esta importante actividad y al relevante papel de las mujeres como proveedoras de alimentos. Se trata de una simple cuestión de porcentajes que la arqueología ha evidenciado:

¿Sabes que en las viviendas andalusíes los hallazgos de cazuelas y marmitas suelen superar ampliamente en proporción al resto de recipientes? La vajilla de cocina fue imprescindible en las viviendas.

¿Sabes que en las casas más amplias la cocina tuvo asegurada una estancia? También en otras más pequeñas. Incluso en algunos poblados arqueológicos ha sido considerada la habitación más grande y especializada dentro de la casa.

PARA SEGUIR TRABAJANDO

Te proponemos una serie de temas:

1. Descubre la apasionante Historia de la alimentación

La Historia de la alimentación trasciende el aspecto nutricional y contempla la dimensión cultural e identitaria de una sociedad: gustos y hábitos alimenticios, costumbres y tradiciones, festividades, preceptos religiosos, etc.

Las fuentes escritas ofrecen información muy variada, aunque la mayoría de las obras responden a un ambiente cortesano: recetarios de cocina; documentación jurídica y notarial (escrituras testamentarias, repartos de herencias, bienes dotales y contratos matrimoniales, recopilaciones de fetuas o dictámenes jurídicos…); biografías y obras hagiográficas, textos poéticos y relatos literarios, históricos y geográficos; tratados de agricultura, de la hisba o de gobierno del zoco; dietéticos y de medicina, etc.

En el campo de la alimentación andalusí, te sugerimos las publicaciones de Manuela Marín Niño, Expiración García Sánchez y Amador Díaz García. Puedes consultarlas en sus perfiles profesionales y en plataformas como Dialnet y ResearchGate.

Por otro lado, la arqueología, en combinación con otras disciplinas como la zooarqueología, palinología, antracología y la antropología física, permite, a través del estudio de los restos materiales (construcciones, ajuares, restos paleoorgánicos y óseos humanos, etc.), acercarnos tanto a la cocina áulica como a las mesas de las clases populares. Un aspecto particularmente interesante, entre otros, es el relacionado con la antropología física, que permite explorar modos de vida, dietas y las diferencias en la alimentación entre hombres y mujeres en las sociedades medievales. Te invitamos a conocer las últimas investigaciones de la mano de Sylvia Alejandra Jiménez-Brobeil a través de ResearchGate (https://www.researchgate.net/profile/Sylvia-A-Jimenez-Brobeil), Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=281161) o noticias como esta de UGRDivulga: “Los hombres comían más y mejor que las mujeres en el Reino Nazarí de Granada, según un estudio” (https://canal.ugr.es/noticia/los-hombres-comian-mas-y-mejor-que-las-mujeres-en-el-reino-nazari-de-granada-segun-un-estudio/).

2. Sigue reflexionando… ¿Por qué hay un mayor porcentaje de hombres chefs en los “mejores” restaurantes? ¿La “alta cocina” es preferentemente masculina?

Analiza esta frase del prestigioso cocinero francés Olivier Roellinger:

Todas las cocinas del mundo son femeninas, las crearon las abuelas y las madres. Pero le voy a poner un ejemplo, de la cocina española solo se comenzó a hablar cuando los hombres empezaron a cocinar.

La cocina “tradicional” y los cuidados han sido realizados fundamentalmente por mujeres. Ya vimos que este papel de alimentadora-cuidadora apenas ha sido considerado relevante en la investigación.

La “alta cocina” −cocina de autor, cocina creativa, cocina molecular, cocina de vanguardia…−, se vincula con el reconocimiento y prestigio social en el espacio público y en el mercado laboral. A lo largo de los siglos XX-XXI se ha convertido es un asunto serio e institucionalizado, elevado a categoría artística y vinculado −sin ningún problema−, con un trabajo intelectual, técnico, basado en la innovación, liderazgo y éxito financiero. No se trata de cocineros/as, sino de chefs ejecutivos con un alto nivel de liderazgo y formación, porque hay que marcar la diferencia con lo “doméstico”.

Y tú, ¿qué opinas? ¿Qué valor le otorgas al trabajo doméstico independientemente de quién lo realice?

EPÍLOGO FINAL:

No queremos cerrar este texto sin mostrar nuestro homenaje a la cocina “tradicional” y cotidiana. A la cocina de antaño −de la resistencia y la hambruna−. Ejércitos invisibles de mujeres anónimas que −casi heroínas y sin saberlo−, transmitieron el valor de la cocina, de nuestra identidad y nuestra historia y permitieron la supervivencia de sus familias. Casi nada.

Cocina de la casa de Juana Raya (Cabra del Santo Cristo, Jaén). Arturo Cerdá y Rico, ca. 1898-1909. Archivo de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico

Nuestro agradecimiento al Museo de la Alhambra y Patronato de la Alhambra y Generalife, especialmente a Silvia Pérez López.

PARA SABER MÁS

BARRAGÁN JANÉ, Montserrat. En casa. Catálogo de la exposición. Sevilla: Museo de Artes y Costumbres Pilares, Junta de Andalucía, 2005.

DÍEZ JORGE, M.ª Elena. Enseres de casas granadinas en el siglo XVI: vivencias y emociones. En: DÍEZ JORGE, M.ª Elena. (ed.). De puertas para adentro. La casa en los siglos XV-XVI.

Granada: Comares, 2019, pp. 463-521.

DÍEZ JORGE, M.ª Elena. Historias llenas de emociones: espacios y objetos de menores en las casas de moriscos y cristianos. En: SERRANO-NIZA, Dolores (ed.). Vestir la casa. Objetos y emociones en el hogar andalusí y morisco.

Madrid: CSIC, 2019, pp. 191-247.

FERNÁNDEZ NAVARRO, Esteban. Tradición tecnológica de la cerámica de cocina almohade-nazarí.

Granada: THARG, 2008.

GARCÍA SÁNCHEZ, Expiración. Comida de enfermos, dieta de sanos: hábitos alimenticios y procesos culinarios en los textos médicos andalusíes. En: MARÍN, Manuela y DE LA PUENTE, Cristina (eds.). El banquete de las palabras: la alimentación en los textos árabes.

Madrid, CSIC, 2005, pp. 57-88.

GUTIÉRREZ LLORET, Sonia. Casa y casas: reflexiones arqueológicas sobre la lectura social del espacio doméstico medieval. En: DÍEZ JORGE, M.ª Elena y NAVARRO PALAZÓN, Julio (eds.). La casa medieval en la península ibérica.

Madrid: Sílex Universidad, 2015, pp. 17-48.

HITA RUIZ, José Manuel; SUÁREZ PADILLA, José y VILLADA PAREDES, Fernando. Comer en Ceuta en el siglo XIV. La alimentación durante la época mariní. Catálogo de la exposición.

Ceuta: Ciudad autónoma de Ceuta, 2009.

LAFUENTE IBÁÑEZ, Pilar. La cocción de los alimentos. Aproximación al menaje de cocina de una casa islámica (s. XIII). En: Arqueología Medieval, 1996, 4, pp. 175-182.

MARÍN, Manuela (estudio, traducción y notas): Relieves de las mesas, acerca de las delicias de la comida y los diferentes platos. Ibn Razīn al-Tuğībī.

Gijón: Trea: 2007.

MARÍN, Manuela. Vidas de mujeres andalusíes.

Málaga: Sarriá, 2006.

MARÍN, Manuela. Ollas y fuego: los procesos de cocción en los recetarios de al-Andalus y el Magreb. En: Arqueología Medieval, 1996, 4, pp. 165-174.

ROSELLÓ BORDOY, Guillermo. El ajuar de las casas andalusíes.

Málaga: Sarriá, 2002.

SÁNCHEZ ROMERO, Marga. Prehistorias de mujeres.

Barcelona: Destino-Planeta, 2022.

TUERO, Jorge. E. Si es Mujer es Cocinera, si es Hombre es Chef. En: AN (documento www). Fecha de creación [15-8-2020], fecha de acceso [22-01-25], disponible en: https://acercandonaciones.com/si-es-mujer-es-cocinera-si-es-hombre-es-chef-.

VVAA: Marmitas y cazuelas. En: El Blog del Museo de la Alhambra (documento www). Fecha de creación [16-6-2018], fecha de acceso [20-01-25], disponible en: https://www.alhambra-patronato.es/marmitas-y-cazuelas

AUTORÍA Y FECHA: Paula Sánchez Gómez (Arqueóloga), 24 de enero de 2025

Contacto

Contacto