La pintura mural nazarí

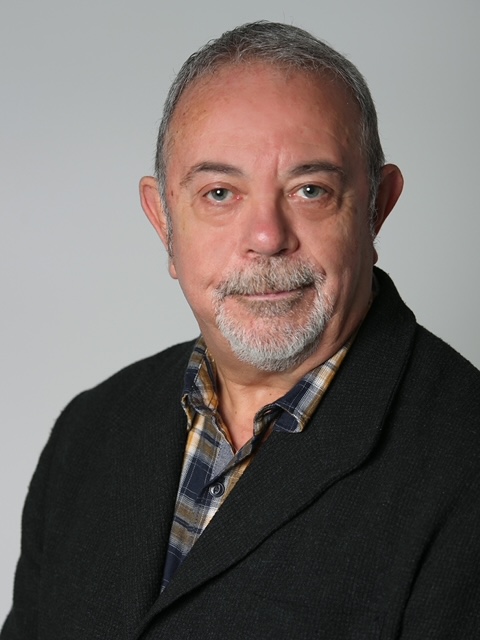

Del arte nazarí son populares los alicatados y yeserías como revestimientos arquitectónicos, pero se usaron también otras soluciones decorativas quizá menos conocidas: las pinturas murales. La costumbre de pintar de manera ornamental las paredes se puede rastrear en culturas anteriores. En época helenística ya se empleaba un enlucido mural decorativo, una técnica que pervivió a través del arte romano y de la que queda representación en la península ibérica. También en Oriente Medio hubo una importante tradición de pintura mural. Ambos precedentes pudieron ejercer influencia en la pintura mural hispanomulmana. En esta época las soluciones decorativas de pintura mural tuvieron un respetable desarrollo en la zona de los zócalos. La técnica para realización de la pintura mural consistía, a grandes rasgos, en la aplicación sobre los muros de un morteros de cal y arena, sobre el que se pintaba cuando aún estaba fresco. Ibn Jaldún, en su obra Al-Muqaddima, escrita en 1377, explica la preparación de los revestimientos de cal: Otra rama del arte de construir consiste en revestir los muros con cal, que se deslía en el agua y que se deja a continuación fermentar durante una o dos semanas. Adquiere entonces una temperatura conveniente, habiéndose desembarazado de la cualidad ígnea que tenía en exceso y que le habría impedido fraguar. Cuando el obrero juzga que está bien preparada, la aplica al muro y la frota hasta que queda adherida.

En relación a la ejecución, la técnica empleada tanto en Madinat al-Zahra como en los los Alcázares de Córdoba consistía en pintar con almagra sobre la última capa de mortero blanco. En Madinat Ilbira, por el contrario, se usa el esgrafiado, con una última capa completa en rojo sobre la que se raya para sacar el blanco y obtener de este modo el dibujo. En todos los casos, el mortero se pulía una vez pintado, tal y como Ibn Jaldún describiría siglos después, consiguiendo así que la textura de la capa pictórica fuese mucho más fina y brillante. Al estar pintados al fresco, la composición debía hacerse en el sitio y antes de que el mortero secara, lo que implicaba que el artesano tuviera que trabajar con una cierta celeridad y que pudo incidir en que se optara por decoraciones de entramados más sencillos.

Mención especial es un estuco del siglo XI de la época de la taifa de Al-Mariyya, que estuvo en el complejo palacial ubicado en el segundo recinto de la Alcazaba de Almería. Está pintado al fresco con almagra, y se representan roleos de motivos florales de tallos, brotes de acantos y flor de loto, en reserva de blanco. Destacan las formas curvas generadas en la composición, en contraste con las líneas rectas y geométricas predominantes en las decoraciones califales. Esta pieza evidencia un cambio respecto a la época anterior y anuncia las composiciones más complejas que posteriormente se recrearán en la etapa nazarí.  �

�

Fuente: Alcazaba de Almería. Más información.

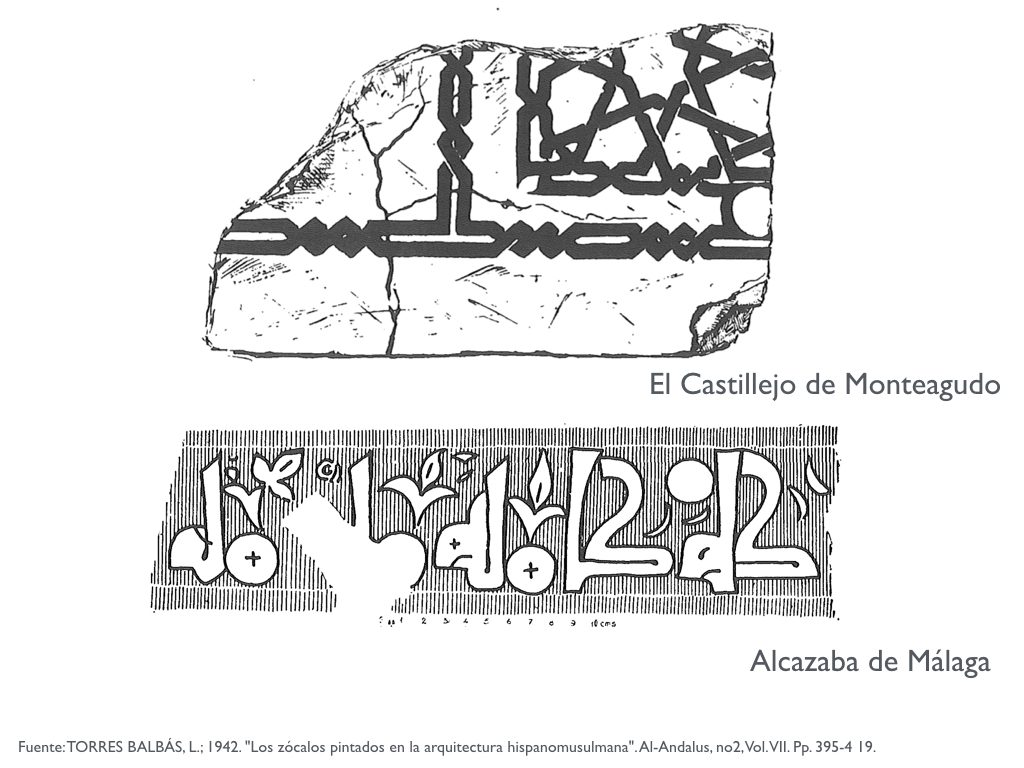

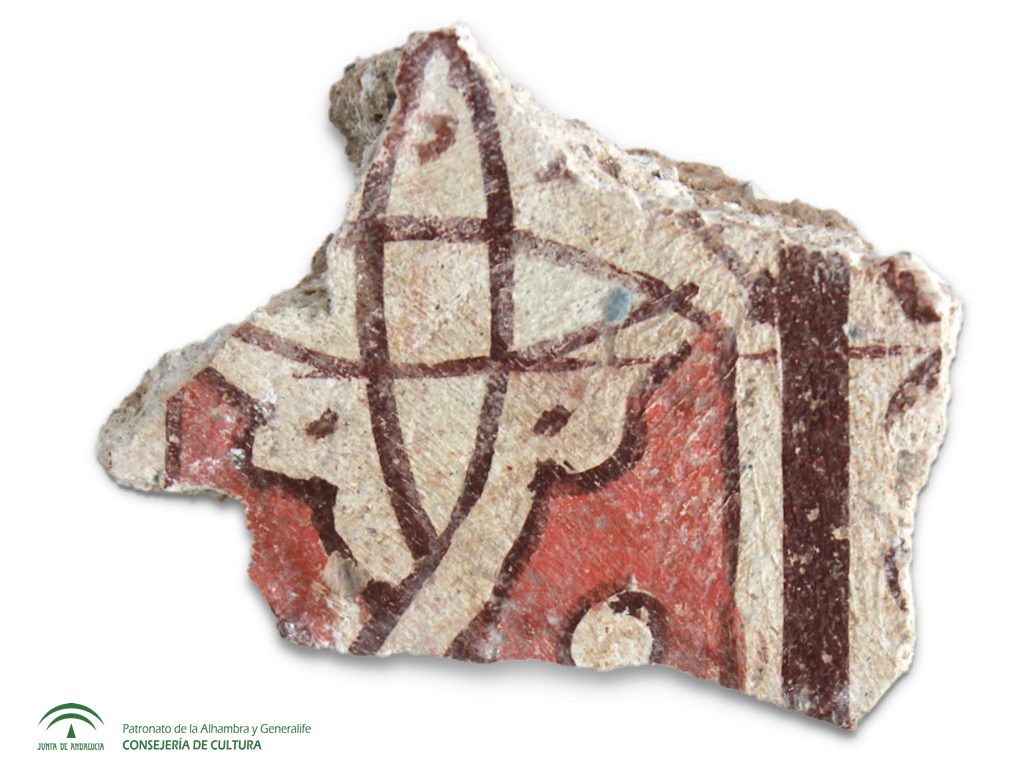

A partir del siglo XIII los zócalos pintados de las partes bajas de los muros fueron sustituidos progresivamente por alicatados, más llamativos y resistentes. A pesar de ello, en el arte nazarí no solo sigue realizándose pintura mural, sino que además destaca por su belleza ornamental y por uso de nuevos técnicas y temáticas. La pintura mural nazarí se diferencia de la tradición anterior en varios elementos. En primer lugar, aunque el zócalo sigue siendo lugar habitual para este tipo de ornamentación encontramos ejemplos en los que la pintura se localiza también en otros puntos. Su ubicación se reserva además para los espacios más íntimos de las casas, para lugares domésticos y privados, utilizándose los alicatados en las zonas más públicas. En relación a la elaboración se continúa cubriendo el muro con varias capas de mortero de cal y arena, pero la última capa del enlucido se realiza con un fino estuco o un enjalbegado. Esto permite cambiar la técnica del fresco por la del temple, que se aplica en seco utilizando un aglutinante para fijar el color. El temple hace posible dedicar más tiempo a cada composición al no tener la premura de tener que pintar antes de que el enlucido se seque completamente, por lo que en consecuencia: ? Se amplia el repertorio decorativo. ? Las tramas ornamentales se vuelven cada vez más complejas. ? Se aumenta la paleta cromática con nuevos tonos, haciendo que las composiciones dejen de ser exclusivamente bicromáticas y se hagan más coloridas. Restos de la decoración pintada nazarí los podemos encontrar en casas y residencias palaciegas de la ciudad de Granada. Un ejemplo de ello es el Cuarto Real de Santo Domingo. En un fragmento de la colección del Museo de la Alhambra se aprecia el tipo de decoración paramental de este espacio. Sobre un fondo levemente tintado se representan cintas, decoradas con pseudo-epigrafía, que generan formas estrelladas. En su interior están presentes motivos estrellados, circulares y lobulares, con decoración vegetal. Este fragmento presente evidencias de cómo se realizó su dibujo preparatorio, con incisiones para marcar las líneas curvas de la composición y usándose la técnica de la cordada. Está pintado al temple, en tonos ocres y rojizos, sobre una capa de enjalbegado. Este tipo de pintura antecede a las formas que se desarrollarán en los zócalos de la Alhambra.  � Paramentos pintados se pueden encontrar también en otras residencias nazaríes de la ciudad de Granada, como la Casa de los Girones. Esta construcción de la segunda mitad del siglo XIII presenta pinturas ornamentales en la crujía nordeste, formadas por medallones con ataurique, motivos piriformes y caligrafía árabe, pintados originalmente en tonos rojos y negros. Ornamentos similares se pueden encontrar en la casa nazarí de Zafra, edificación del siglo XIV en cuya ala sur conserva restos de pintura en las albanegas de los arcos, con medallones de carácter epigráfico y vegetal; y en zócalo y pilares de la galería y de la sala de la planta alta meridional, con formas de lazo color rojo y negro que se entrecruzan formando nudos y motivos florales, y epigrafía. La técnica empleada es la mencionada pintura al temple sobre estuco, aglutinada con cola animal. También en el Corral del Carbón, alhóndiga de los mercaderes, están presentes motivos pintados de carácter similar. Estos ejemplos presentan un gran valor, al ser unos de los escasos lugares en los que se pueden encontrar pintura mural hispanomusulmana conservada aún in situ. La Alhambra se conservan restos in situ de pintura mural del siglo XIV en el Patio del Harén, con un zócalo polícromo de composición geométrica rematado por una cenefa; en la parte baja del Peinador de la Reina, con medallones polilobulados y decoración de epigrafía; en el retrete de la Sala de la Barca , con composiciones de lacería con octógonos y estrellas, y de medallones; y en la cisterna del Patio de los Leones, con un pequeño resto vegetal que indica que también este espacio debió estar así decorado. Todos estos lugares comparten una serie de características en común, como el ser espacios íntimos reservados a la vida doméstica. Los paramentos pintados se realizan sobre un mortero de cal, con un último enlucido mucho más fino como base de la decoración pictórica, y están pintados al temple, sobre un dibujo preparatorio previo. Además de ello, en el Museo de la Alhambra hay actualmente casi 500 fragmentos de paramentos de otros espacios que también tuvieron pinturas murales. Uno de los más significativos, por la abundancia de las piezas conservadas y la diversidad de trazados y formas decorativas, es el Palacio de Dar al-Arusa. Este palacio nazarí está situado en la parte más elevada del Cerro del Sol, por encima de las huertas del Generalife, de los Alijares y de la Silla del Moro. Fue descubierto de manera casual mientras se llevaba a cabo una repoblación de pinares, en el año 1933, y excavado por el arquitecto Leopoldo Torres Balbás. Los restos hallados se encuentran en la colección del museo, entre ellos los fragmentos de pintura mural. La pintura mural procedente de este lugar está realizada en su mayoría sobre un fondo tintado de color rojizo. En muchos de los fragmentos está presente una composición decorativa con motivos de lazos lobulados, rellenos en tinta plana o con motivos lineales y circulares, que se entrecruzan creando cartelas. Está pintado a la almagra y recuerda en su decoración a los modelos que podemos encontrar en la Alhambra o en otros espacios residenciales granadinos.

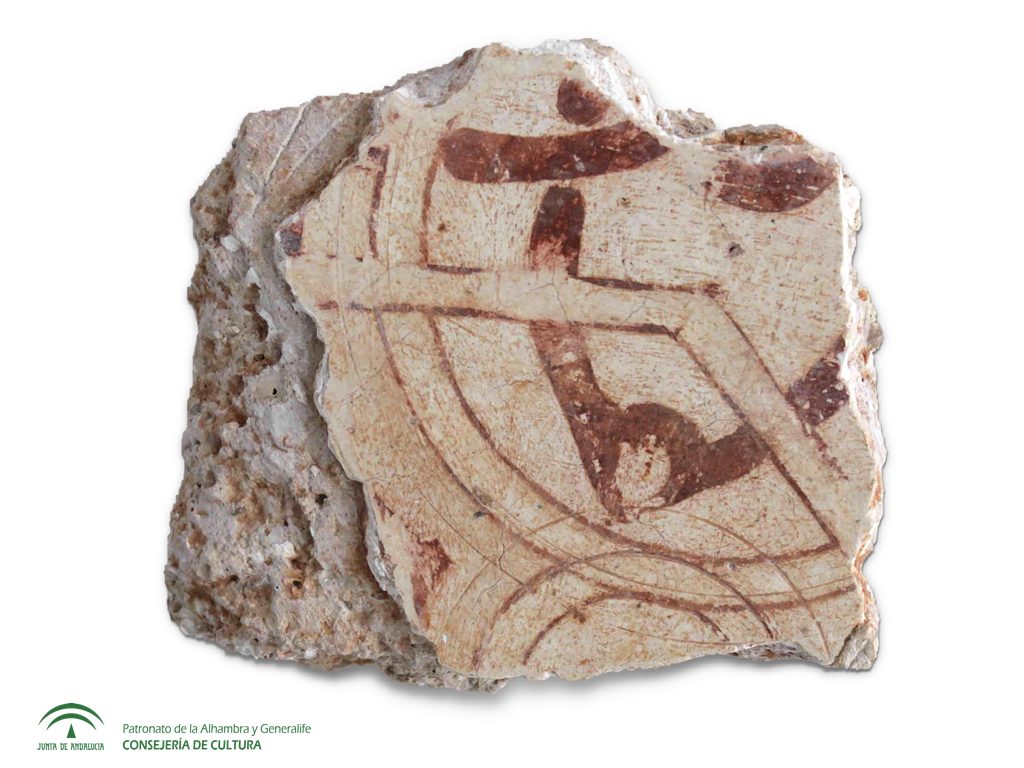

� Paramentos pintados se pueden encontrar también en otras residencias nazaríes de la ciudad de Granada, como la Casa de los Girones. Esta construcción de la segunda mitad del siglo XIII presenta pinturas ornamentales en la crujía nordeste, formadas por medallones con ataurique, motivos piriformes y caligrafía árabe, pintados originalmente en tonos rojos y negros. Ornamentos similares se pueden encontrar en la casa nazarí de Zafra, edificación del siglo XIV en cuya ala sur conserva restos de pintura en las albanegas de los arcos, con medallones de carácter epigráfico y vegetal; y en zócalo y pilares de la galería y de la sala de la planta alta meridional, con formas de lazo color rojo y negro que se entrecruzan formando nudos y motivos florales, y epigrafía. La técnica empleada es la mencionada pintura al temple sobre estuco, aglutinada con cola animal. También en el Corral del Carbón, alhóndiga de los mercaderes, están presentes motivos pintados de carácter similar. Estos ejemplos presentan un gran valor, al ser unos de los escasos lugares en los que se pueden encontrar pintura mural hispanomusulmana conservada aún in situ. La Alhambra se conservan restos in situ de pintura mural del siglo XIV en el Patio del Harén, con un zócalo polícromo de composición geométrica rematado por una cenefa; en la parte baja del Peinador de la Reina, con medallones polilobulados y decoración de epigrafía; en el retrete de la Sala de la Barca , con composiciones de lacería con octógonos y estrellas, y de medallones; y en la cisterna del Patio de los Leones, con un pequeño resto vegetal que indica que también este espacio debió estar así decorado. Todos estos lugares comparten una serie de características en común, como el ser espacios íntimos reservados a la vida doméstica. Los paramentos pintados se realizan sobre un mortero de cal, con un último enlucido mucho más fino como base de la decoración pictórica, y están pintados al temple, sobre un dibujo preparatorio previo. Además de ello, en el Museo de la Alhambra hay actualmente casi 500 fragmentos de paramentos de otros espacios que también tuvieron pinturas murales. Uno de los más significativos, por la abundancia de las piezas conservadas y la diversidad de trazados y formas decorativas, es el Palacio de Dar al-Arusa. Este palacio nazarí está situado en la parte más elevada del Cerro del Sol, por encima de las huertas del Generalife, de los Alijares y de la Silla del Moro. Fue descubierto de manera casual mientras se llevaba a cabo una repoblación de pinares, en el año 1933, y excavado por el arquitecto Leopoldo Torres Balbás. Los restos hallados se encuentran en la colección del museo, entre ellos los fragmentos de pintura mural. La pintura mural procedente de este lugar está realizada en su mayoría sobre un fondo tintado de color rojizo. En muchos de los fragmentos está presente una composición decorativa con motivos de lazos lobulados, rellenos en tinta plana o con motivos lineales y circulares, que se entrecruzan creando cartelas. Está pintado a la almagra y recuerda en su decoración a los modelos que podemos encontrar en la Alhambra o en otros espacios residenciales granadinos.  � Otros fragmentos de zócalos de Dar al-Arusa muestran composiciones de carácter más geométrico, como las que aquí podemos observar.

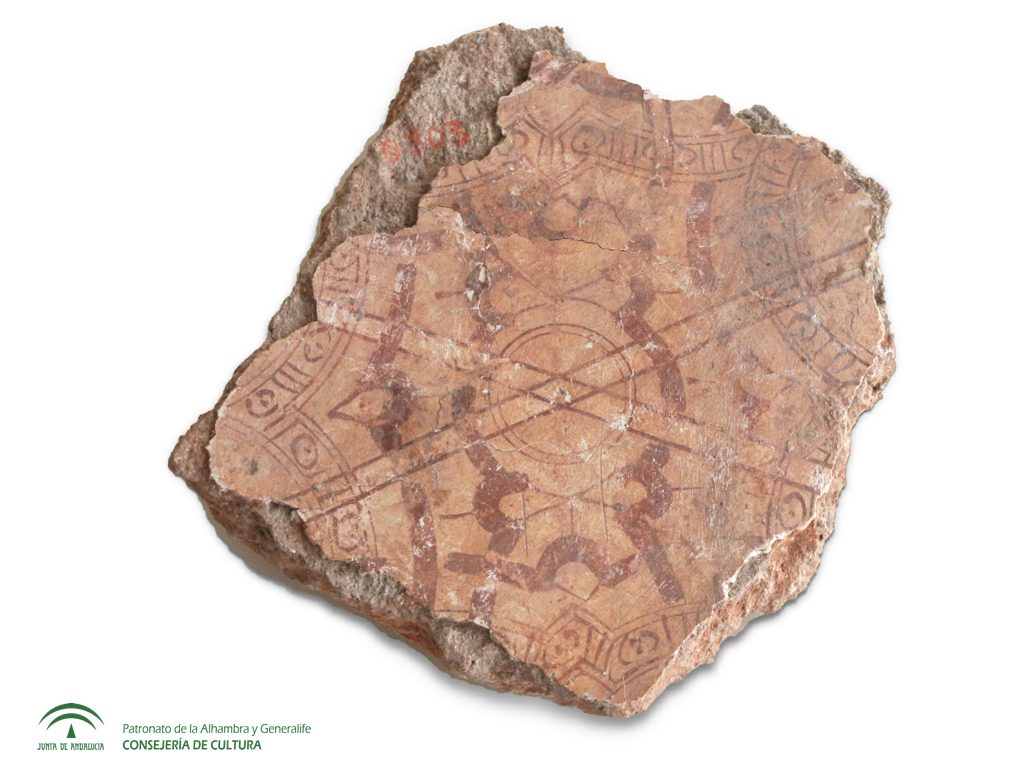

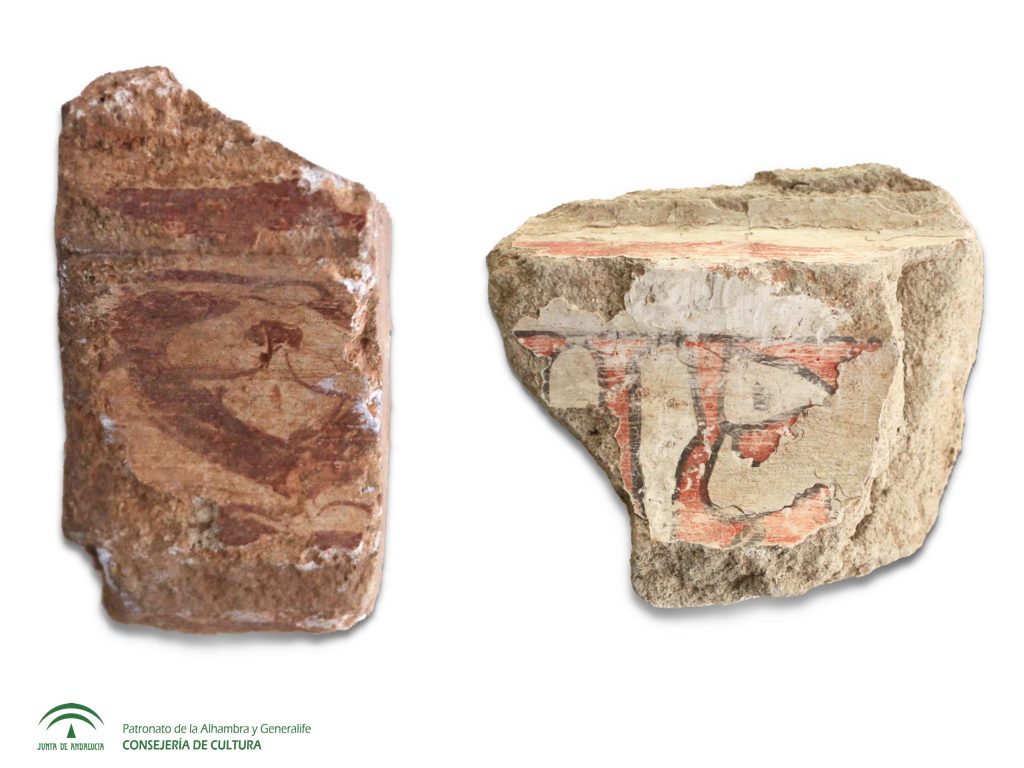

� Otros fragmentos de zócalos de Dar al-Arusa muestran composiciones de carácter más geométrico, como las que aquí podemos observar.  También en este lugar hallamos pintura mural que convive con los alicatados en un mismo espacio, como se puede apreciar en un fragmento en esquina que en una de sus caras muestra decoración cerámica y otra un estucado pintado sobre un mortero de cal.

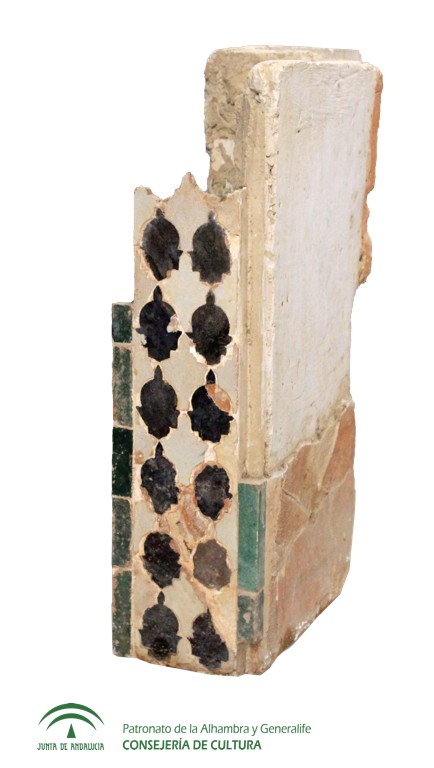

También en este lugar hallamos pintura mural que convive con los alicatados en un mismo espacio, como se puede apreciar en un fragmento en esquina que en una de sus caras muestra decoración cerámica y otra un estucado pintado sobre un mortero de cal.  Esta combinación de pintura sobre estucado con cerámica se puede apreciar en otro fragmento de la colección del Museo de la Alhambra, con un azulejo en verde y pintura en almagra, lo que evidencia que ambas técnicas convivieron en algunos espacios.

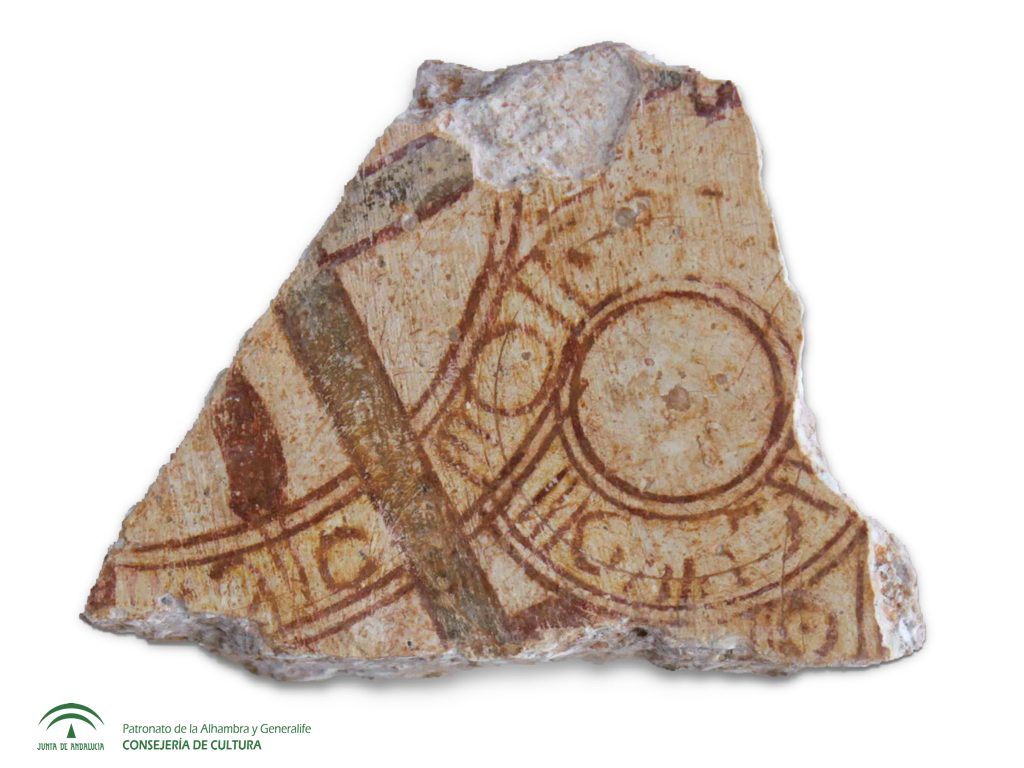

Esta combinación de pintura sobre estucado con cerámica se puede apreciar en otro fragmento de la colección del Museo de la Alhambra, con un azulejo en verde y pintura en almagra, lo que evidencia que ambas técnicas convivieron en algunos espacios. Otro de los lugares de los que se conserva abundantes fragmentos de revestimientos pintados es la galería del patio de Machuca. En las excavaciones de este lugar aparecieron piezas pintadas en ocre rojizo sobre una ligera capa de estuco levemente teñido, aplicado sobre un mortero de cal y arena. Abundan las formas geométricas lineales, pero también los motivos circulares y las formas vegetales sencillas y de pequeño tamaño. El zócalo de este lugar debía rematar con una cenefa entrecruzada, motivo común en buena parte de los paramentos bajos nazaríes y de la que quedan restos en algunos de los fragmentos conservados.

Otro de los lugares de los que se conserva abundantes fragmentos de revestimientos pintados es la galería del patio de Machuca. En las excavaciones de este lugar aparecieron piezas pintadas en ocre rojizo sobre una ligera capa de estuco levemente teñido, aplicado sobre un mortero de cal y arena. Abundan las formas geométricas lineales, pero también los motivos circulares y las formas vegetales sencillas y de pequeño tamaño. El zócalo de este lugar debía rematar con una cenefa entrecruzada, motivo común en buena parte de los paramentos bajos nazaríes y de la que quedan restos en algunos de los fragmentos conservados.  � Además de la almagra, en el patio de Machuca también se emplearon otros colores como el azul, el verde y el rojo. �

� Además de la almagra, en el patio de Machuca también se emplearon otros colores como el azul, el verde y el rojo. �  En algunas de las piezas procedentes de este espacio se aprecia además a la perfección el dibujo preparatorio realizado con regla y compás como base de la composición, cuando el estuco aún estaba fresco, por lo que han quedado las incisiones que se generaron y los puntos de apoyo del compás. Aunque con la pintura al temple no era necesario la premura a la hora de pintar, los artesanos seguían manteniendo la tradición anterior y trazaban la composición sobre el propio estuco cuando aún estaba fresco. Estas incisiones conservadas son interesantes pues nos ayuda a estudiar la geometría de las pinturas y a conocer la técnica empleada para dibujarlas.

En algunas de las piezas procedentes de este espacio se aprecia además a la perfección el dibujo preparatorio realizado con regla y compás como base de la composición, cuando el estuco aún estaba fresco, por lo que han quedado las incisiones que se generaron y los puntos de apoyo del compás. Aunque con la pintura al temple no era necesario la premura a la hora de pintar, los artesanos seguían manteniendo la tradición anterior y trazaban la composición sobre el propio estuco cuando aún estaba fresco. Estas incisiones conservadas son interesantes pues nos ayuda a estudiar la geometría de las pinturas y a conocer la técnica empleada para dibujarlas.

� Mención especial, en este recorrido por la pintura mural nazarí, es la denomina Casa de las Pinturas en el Partal de la Alhambra, pues en su interior se encuentran las únicas pinturas figurativas murales nazaríes que se conservan. Se realizaron en la primera mitad del siglo XIV. El conjunto se divide en tres bandas horizontales en las que se describen diferentes escenas con una narrativa propia, La banda del friso inferior muestra escenas de caza; el intermedio, se representa la toma del botín y regreso al campamento; y el friso superior se desarrollan escenas festivas. Todo ello resulta muy interesantes para reconstruir aspectos de la vida cotidiana nazarí, como vestimentas, armas y enseres, fiestas. A nivel técnico, estas pinturas están realizadas sobre estuco de yeso al temple y usando huevo como aglutinante.

� Mención especial, en este recorrido por la pintura mural nazarí, es la denomina Casa de las Pinturas en el Partal de la Alhambra, pues en su interior se encuentran las únicas pinturas figurativas murales nazaríes que se conservan. Se realizaron en la primera mitad del siglo XIV. El conjunto se divide en tres bandas horizontales en las que se describen diferentes escenas con una narrativa propia, La banda del friso inferior muestra escenas de caza; el intermedio, se representa la toma del botín y regreso al campamento; y el friso superior se desarrollan escenas festivas. Todo ello resulta muy interesantes para reconstruir aspectos de la vida cotidiana nazarí, como vestimentas, armas y enseres, fiestas. A nivel técnico, estas pinturas están realizadas sobre estuco de yeso al temple y usando huevo como aglutinante.

Y aunque los paramentos, y más concretamente los zócalos, son el lugar preferente para la pintura mural nazarí, también nos encontramos otros lugares en los que se realizó pintura sobre estuco. Albanegas, mócarabes o molduras son algunas de las piezas conservadas en el Museo de la Alhambra con decoración pintada. A modo de ejemplo, dos fragmentos de molduras la colección del museo con ornamentación vegetal una y epigráfica otra. La tradición de la pintura mural nazarí no concluyó con la caída del Reino de Granada y los artesanos mudéjares siguieren revistiendo los paramentos a la manera musulmana, una tradición que se mantuvo posteriormente durante varios siglos. La técnica de la pintura mural proporcionaba belleza decorativa a un bajo coste, y son variadas las edificaciones de época cristiana que hicieron uso de este tipo de ornamentación. La propia Alhambra en época moderna, el Castillo de Peña Bermeja de Brihuega, el Palacio de Tordesillas o el Alcázar de Segovia son ejemplos que muestran la pervivencia de la pintura mural realizada a la manera hispanomusulmana.

La tradición de la pintura mural nazarí no concluyó con la caída del Reino de Granada y los artesanos mudéjares siguieren revistiendo los paramentos a la manera musulmana, una tradición que se mantuvo posteriormente durante varios siglos. La técnica de la pintura mural proporcionaba belleza decorativa a un bajo coste, y son variadas las edificaciones de época cristiana que hicieron uso de este tipo de ornamentación. La propia Alhambra en época moderna, el Castillo de Peña Bermeja de Brihuega, el Palacio de Tordesillas o el Alcázar de Segovia son ejemplos que muestran la pervivencia de la pintura mural realizada a la manera hispanomusulmana.

Contacto

Contacto