La alcaicería de Granada

Hay que imaginar la alcaicería como un mercado abierto en las estrechas calles del entramado urbano granadino, lleno de color y de movimiento. El suelo estaba empedrado, los productos se agolpaban a la vista de los compradores y las calles se tapaban con las puertas abatibles de las propios comercios o con tablas a modo de toldo, para proteger del sol y de las inclemencias meteorológicas a los que paseaban por el lugar. El bullicio y actividad de este espacio sería mucho, incluso Bermúdez de Pedraza hace referencia a las dificultades para orientarse en un sitio así, diciendo que ?aún es menester atar un hilo en la puerta, para volver a salir por ellas. Sus tiendas son innumerables, donde se vende todo género de seda, tejida y en madejas, oro, paño, lino y otras mercaderías que resultan destas.?

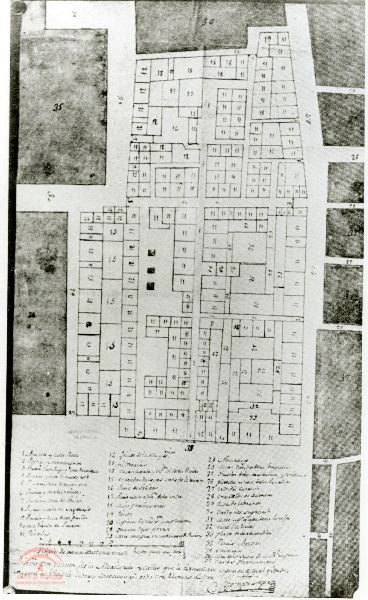

Hay que imaginar la alcaicería como un mercado abierto en las estrechas calles del entramado urbano granadino, lleno de color y de movimiento. El suelo estaba empedrado, los productos se agolpaban a la vista de los compradores y las calles se tapaban con las puertas abatibles de las propios comercios o con tablas a modo de toldo, para proteger del sol y de las inclemencias meteorológicas a los que paseaban por el lugar. El bullicio y actividad de este espacio sería mucho, incluso Bermúdez de Pedraza hace referencia a las dificultades para orientarse en un sitio así, diciendo que ?aún es menester atar un hilo en la puerta, para volver a salir por ellas. Sus tiendas son innumerables, donde se vende todo género de seda, tejida y en madejas, oro, paño, lino y otras mercaderías que resultan destas.?  Plano de población de Tomás López, realizado en 1796 y revisado en 1831, con el detalle de la zona de la Alcaicería de Granada. Imagen del Archivo de la Alhambra.

Plano de población de Tomás López, realizado en 1796 y revisado en 1831, con el detalle de la zona de la Alcaicería de Granada. Imagen del Archivo de la Alhambra. El cronista de Fernando el Católico, Lucio Marineo Sículo describió la alcaicería en su libro De las cosas memorables de España y dijo: esta plaza y mercado (de Bibarrambla) está ayuntada una cosa no indigna de ser relatada; que es una casa que llaman Alcaizeria en la cual hay casi doscientas tiendas, en que de continuo se venden las sedas y paños y todas las otras mercaderías ; y esta casa (que se puede decir pequeña ciudad) tiene muchas callejas y diez puertas, en las cuales están atravesadas cadenas de hierro que impiden que no puedan entrar cabalgando y el que tiene cargo de la guarda de ella, cerradas las puertas, tiene sus guardas de noche y perros que la velan. Andrea Navagiero, humanista embajador de la República de Venecia ante la corte del emperador Carlos V, describe también la alcaicería de Granada en 1526 como un sitio cerrado entre dos puertas y con muchas callejuelas, llenas por todas partes de tiendas, en donde se ven moriscos vendiendo e infinitas labores de diversas formas y variedad de objetos, siendo como una mercería o bien un rialto entre nosotros; porque en verdad, hay allí infinita variedad de cosas y sobre todo gran copia de labrados.

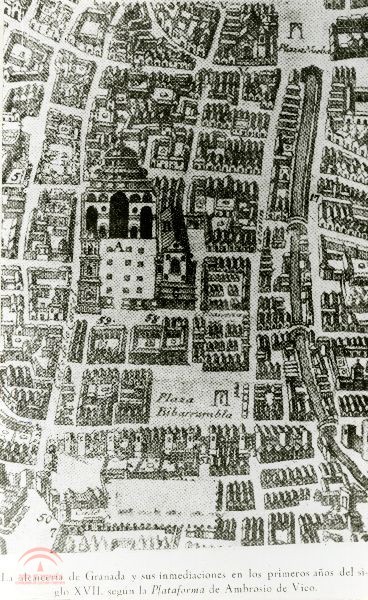

El cronista de Fernando el Católico, Lucio Marineo Sículo describió la alcaicería en su libro De las cosas memorables de España y dijo: esta plaza y mercado (de Bibarrambla) está ayuntada una cosa no indigna de ser relatada; que es una casa que llaman Alcaizeria en la cual hay casi doscientas tiendas, en que de continuo se venden las sedas y paños y todas las otras mercaderías ; y esta casa (que se puede decir pequeña ciudad) tiene muchas callejas y diez puertas, en las cuales están atravesadas cadenas de hierro que impiden que no puedan entrar cabalgando y el que tiene cargo de la guarda de ella, cerradas las puertas, tiene sus guardas de noche y perros que la velan. Andrea Navagiero, humanista embajador de la República de Venecia ante la corte del emperador Carlos V, describe también la alcaicería de Granada en 1526 como un sitio cerrado entre dos puertas y con muchas callejuelas, llenas por todas partes de tiendas, en donde se ven moriscos vendiendo e infinitas labores de diversas formas y variedad de objetos, siendo como una mercería o bien un rialto entre nosotros; porque en verdad, hay allí infinita variedad de cosas y sobre todo gran copia de labrados. Plataforma de Ambrosio Vico, con detalle de la alcaicería de Granada y sus inmediaciones en los primeros años del siglo XVII. Imagen del Archivo de la Alhambra.

Plataforma de Ambrosio Vico, con detalle de la alcaicería de Granada y sus inmediaciones en los primeros años del siglo XVII. Imagen del Archivo de la Alhambra.Un año después comenzó a reconstruirse, en función de las indicaciones de una comisión de arquitectos nombrados por el Ayuntamiento de Granada, siguiendo un trazado arabesco. Según José Contreras, uno de los arquitectos participantes, lo más adecuado era sustituir de las fábricas las mezquinas y desaliñadas con que se componían la mayor parte de las tiendas, creyendo más apropósito este género de arquitectura que ningún otro, por tener su origen oriental y pertenecer al Real Patrimonio. La nueva obra modificaba además las calles con la finalidad de eliminar la infinidad de defectos que se advierten, tanto en su estrechez como en sus rinconadas. La alcaicería se levantó de nuevo siguiendo la estética neonazarí en boga en aquel momento, reduciendo considerablemente sus dimensiones.

En la Guía del viajero en Granada de Monsaló, publicada en 1872, se cuenta este hecho:

Imagen del Archivo de la Alhambra.

Pero aunque la alcaicería original fue destruida por el fuego, en la exposición permanente del Museo de la Alhambra se puede ver un vestigio de la misma, en concreto el único capitel cúbico nazarí que de este lugar se conserva. Esta pieza procede de una de las tiendas de la Alcaicería ubicada entre la calle Zacatín nº2 y la calle Tundidores nº 1. El capitel tiene una decoración vegetal formada por hojas de palma dobles onduladas, hojas enrolladas que crean espirales o volutas y piñas o frutos en las esquinas. Las propias palmas dobles imbricadas generan una cartela, apuntada hacia arriba y ondulada hacia abajo, que contiene el lema dinástico nazarí Wa-la galiba illa Allah (?Sólo Dios es vencedor?) en tipografía cursiva. El cálatos lo ocupa una franja de ocho hojas de acanto muy estilizadas que conectan con el cuerpo superior. Cada punta de las hojas al girar en la parte alta presenta una pequeña cara lisa horizontal que mira hacia el suelo.  Esta pieza nos muestra el esplendor de la alcaicería granadina, con este tipo de capiteles adornando unas bulliciosas calles llenas de lujosas mercancías y coloridas sedas.

Esta pieza nos muestra el esplendor de la alcaicería granadina, con este tipo de capiteles adornando unas bulliciosas calles llenas de lujosas mercancías y coloridas sedas.

Bibliografía: BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. Guía de la Granada desaparecida. Granada: Comares, 1999. Pp. 240-243.

GARZÓN PAREJA, Manuel. Una dependencia de la Alhambra: la Alcaicería. Alcaicerias. En: TORRES BALBÁS, Leopoldo. Madrid: Instituto Miguel Asín, 1949. XIV. Crónica Arqueológica de la España Musulmana, XXV. Pp. 443-449.

Contacto

Contacto