Arte e historia en el Peinador de la Reina

Charlas temáticas del Museo de la Alhambra. Arte e historia en el Peinador de la Reina.

Manuel Zafra Jiménez

Día: Sábado 6 de Septiembre de 2025.

Hora: 12:00 h.

Salón de actos del Palacio de Carlos V.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

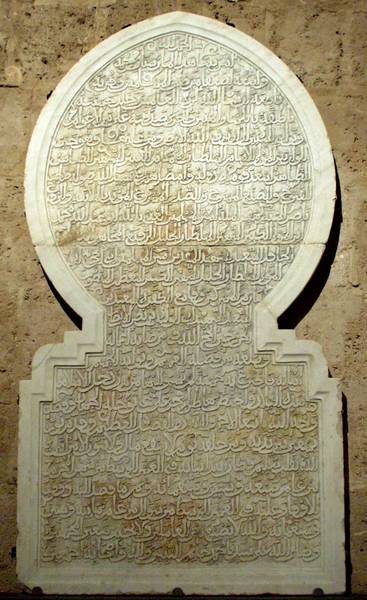

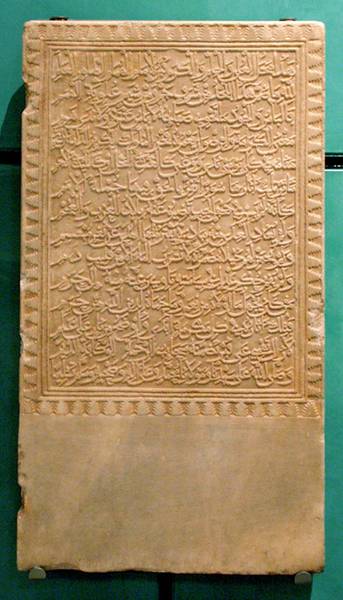

Pocos espacios del arte europeo presentan la singularidad y belleza de la denominada Torre del Peinador de la Reina en la Alhambra. Conocida durante el periodo nazarí como Torre de Abul-l-Hayyay (Yusuf I) o de Abu-l-Yuyus Nasr, este enclave arquitectónico fue transformado en el siglo XVI como parte de un ambicioso programa de remodelación de la denominada Casa Real Vieja. Dicha intervención respondió al propósito de ampliar las estancias privadas —las denominadas Habitaciones del Emperador— en un contexto en que Carlos I de España y V del Sacro Imperio acometía la edificación de la Casa Real Nueva, identificada hoy como el Palacio de Carlos V.

Ubicada en la muralla septentrional del conjunto palaciego, con amplias vistas al valle del río Darro y al barrio del Albaicín, esta torre constituye quizá el ámbito más enigmático de todo el recinto monumental. En ella los sultanes nazaríes quisieron dejar constancia simbólica de su autoridad mediante intervenciones estructurales y ornamentales que aún hoy suscitan interrogantes historiográficos en torno a su génesis.

Durante la Edad Moderna, la torre fue conocida como Torre de la Estufa (siglo XVI) y más tarde como Peinador o Tocador de la Reina (siglo XVII). Esta atalaya, elevada sobre el valle, alberga un programa decorativo y espacial de excepcional originalidad, que conjuga la estética nazarí con las primeras manifestaciones del Renacimiento español. Tal síntesis cultural, articulada en un entorno destinado a la introspección y el deleite, atestigua la admiración y el respeto que desde el humanismo renacentista se profesaba hacia el universo estético de la dinastía nazarí.

Las transformaciones efectuadas en esta torre durante la etapa cristiana —particularmente tras la visita del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en 1526— convirtieron este lugar en uno de los primeros ámbitos de penetración del lenguaje renacentista en la península ibérica.

Nuestra intervención, de marcado carácter didáctico, parte tanto de los estudios realizados en torno a este enclave como de los trabajos de consolidación y conservación acometidos por Leopoldo Torres Balbás entre 1929 y 1931. Tomando como punto de partida los accesos actuales, se abordarán las características arquitectónicas de la torre, así como las principales hipótesis sobre su origen y los usos que tradicionalmente se le han atribuido.

En primer lugar, se analizará la planta baja, donde las estructuras y elementos ornamentales de raigambre nazarí conforman un conjunto en el que convergen distintas fases históricas de la Alhambra. Este espacio, organizado en torno a lo que en su día fue una linterna central, y coronado por una espléndida armadura, se erige como un ámbito de luz y belleza suspendido sobre el paisaje. Azulejos, alizares, baldosas, arcos, yeserías, zócalos, alfarjes y columnas, articulan una poética materialidad que trasciende lo decorativo para configurar un ámbito íntimo y elevado.

La planta superior, de factura cristiana, fue concebida como un espacio independiente, pero en diálogo con el programa estético de las Habitaciones del Emperador. En este nivel se examinarán diversos referentes históricos relacionados tanto con el contexto político interior como con la compleja situación del Mediterráneo en la segunda mitad del siglo XVI.

Resulta significativo observar cómo, en un espacio de dimensiones reducidas, se plasman las grandes preocupaciones imperiales del Emperador. Su autopercepción como árbitro geopolítico y garante del orden universal se refleja en dos ciclos temáticos principales: la representación de la campaña de Túnez de 1535 —contra el corsario otomano Barbarroja— y la narración mítica de la caída de Faetón, ambos relatos emblemáticos de la grandeza imperial.

El programa decorativo fue encargado a dos discípulos directos de Rafael Sanzio, Julio de Aquiles y Alejandro Mayner, formados en las logias vaticanas. Bajo el patrocinio de Francisco de los Cobos, secretario del Emperador, y en un ambiente propicio al clasicismo que Pedro Machuca había introducido en Granada, desplegaron un ciclo iconográfico en estilo de grutescos sin precedentes en el arte mural hispánico, por su calidad formal y profundidad simbólica.

En este contexto, el Peinador de la Reina adquiere pleno sentido al comprenderse como una prolongación estética y simbólica de las Habitaciones del Emperador. Ambas estancias conforman un conjunto articulado que integra funciones privadas y representativas, destinadas tanto al retiro como a la exaltación del ideario imperial. Los techos de estas habitaciones, decorados con motivos vegetales se complementaban con pinturas murales hoy desaparecidas, cuya iconografía —reconstruida parcialmente a través de estudios recientes— reflejaba las aspiraciones políticas y culturales del emperador en clave alegórica. La continuidad de este lenguaje decorativo en el Peinador fortalece la lectura unitaria de este programa renacentista granadino.

Contacto

Contacto